遠隔臨場カメラとは、遠隔地から建設現場や工事現場の確認作業をおこなうためのカメラのことです。

身につけてハンズフリーで撮影できるウェアラブルカメラや360度カメラで撮影した映像や音声を、Web会議システムなどを用いて確認をおこない、作業の効率化を図ります。

本記事では、遠隔臨場カメラの特徴や注意点を解説します。おすすめの遠隔臨場カメラも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、株式会社MIYOSHIでは、わずか165gの軽さで遠隔臨場カメラとしても使用できるウェアラブルカメラ「G-POKE(ジーポケ)」のレンタルをおこなっています。

手ぶれ補正機能や高性能な防水防塵機能付きで、あらゆる現場に活用できる「G-POKE」の詳細は、下記のボタンから資料請求をしてチェックしてみてください。

遠隔臨場カメラとは

遠隔臨場カメラとは、建設現場などの状況を遠隔地にいる担当者にリアルタイムで伝えるためのツールです。

国土交通省が発表している「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案)」(以下実施要項)には、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360度カメラ)と明記されています。

遠隔臨場カメラの詳細についてすぐに知りたい方は「遠隔臨場カメラの種類と特徴」からご覧ください。

そもそも遠隔臨場とは、国土交通省によると下記のように定義されています。

- 遠隔臨場による工事検査とは、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ、360度カメラ等)によって取得した映像及び音声を利用し、遠隔地から Web 会議システム等を介して、完成検査・既済部分検査・完済部分検査・中間技術検査における工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を行うことをいう。

出典:遠隔臨場による工事検査に関する実施要領 (案))令和6年3月 国土交通省 大臣官房

なお、国土交通省が発行してきた実施要領は、令和6年からタイトルも内容も大きく変更しています。

主な変更点を表にまとめてみました。

【国土交通省発表の実施要領 令和5年度までと令和6年との主な違い】

| 令和6年版 | 旧版 | |

|---|---|---|

| タイトル | 遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案) | 建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案) |

| 目的 |

・工事実施状況検査 ・出来形の検査品質の検査 ・出来ばえの検査 |

・段階確認 ・材料確認 ・立会 |

| 動画撮影用カメラ |

・ウェアラブルカメラ ・360度カメラ等 |

・ウェアラブルカメラ |

| 対象となる工事 |

・完成検査 ・中間技術検査 ・既済部分検査 ・完済部分検査 |

・原則すべての工事に適用 |

参考:建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)令和5年3月|国土交通省 大臣官房技術調

参考:遠隔臨場による工事検査に関する実施要領 (案)令和6年3月 国土交通省 大臣官房

実施要項には「受注者側」と「発注者側」 それぞれに、下記のような目標が明記されています。

| 受注者(工事を請け負う側) | 移動時間を減らし、書類作業を簡単にすること |

|---|---|

| 発注者(工事を依頼する側) | 対面での書類検査や現地での検査を減らし、時間を効率的に使うこと |

つまり遠隔臨場とは、効率的に工事を管理するために遠隔で映像や音声を使う方法を取り入れた、国をあげて奨励している取り組みです。

遠隔臨場カメラの種類と特徴

前述したように、国土交通省が実施要項に記載している遠隔臨場カメラ は下記の2種類です。

それぞれの特徴を解説します。

種類1.ウェアラブルカメラ

ウェアラブルカメラとは、身につけてハンズフリーで撮影できるカメラ のことです。小型で軽量のため持ち運びがしやすく、定点カメラでは見えないところまで映せます。

▲例:ポケットにも装着可能なG-POKE

ウェアラブルカメラの主な特徴は、下表のとおりです。

| 装着可能なデザイン | ヘルメット・ゴーグル・ポケットなど、身体の一部に装着できるように設計されている |

|---|---|

| ハンズフリー操作 | 手を使わずに操作できるため、作業やスポーツなどで手がふさがっている場合でも撮影が可能 |

| 軽量・コンパクト | 長時間の装着に耐えられるよう、軽量でコンパクトな設計されている |

| 耐久性・防水性 | 過酷な環境でも使用できるよう、防水・防塵・耐衝撃設計が施されている |

| リアルタイム映像配信 | BluetoothやWi-Fiを利用して、撮影中の映像をリアルタイムで外部デバイスに送信できる |

過酷な外部環境にも耐えられるような、高性能で耐久性にも優れた機能が多いことがわかります。

種類2.360度カメラ

360度カメラは、全方位の映像や写真を撮影できる特殊なカメラです。従来のカメラが特定の方向や範囲を撮影するのに対し、360度カメラは「カメラを中心に全周囲の映像を一度に記録」することができます。

▲360度カメラ

360度カメラの主な特徴は、下表のとおりです。

| 多様な形状とレンズ構成 | 主流は「表と裏に2枚のレンズ」を持つ棒状の形をしたカメラ |

|---|---|

| 全方位撮影 | レンズがそれぞれ180度以上の画角を持ち、表裏の2枚のレンズで全方位を切れ目なく撮影できる |

| ファインダーや液晶画面の非搭載 | 通常のカメラにあるファインダーや液晶画面、ズームの操作装置がない |

| 後から構図を決められる | 撮影後に自由に見る場所や範囲を選べるため、撮影時は構図を気にせずシャッターを押すことができる |

| 簡単な操作 | 持ち方や向きを気にせずに撮影ができるため、初心者でも簡単に使用できる |

| 撮影範囲の自由度 | 撮影後に360度全方位を確認できるため、特定の場所や範囲を事前に決める必要がない |

360度カメラは現場の全方位の情報が撮影できるため、遠隔にいても臨場感あふれる映像を見ることができます。

映像を共有する遠隔臨場システムとは

本章では、遠隔臨場カメラと関係の深い 「遠隔臨場システム」 について解説します。

遠隔臨場システムとは、ウェアラブルカメラや360度カメラの映像を映し出せる「Web会議システム」のことです。遠隔臨場カメラと同時に、Web会議システムの構築もおこなう必要があります。

具体的なシステム名を挙げると「Zoom」や「Team」「Skype」などです。

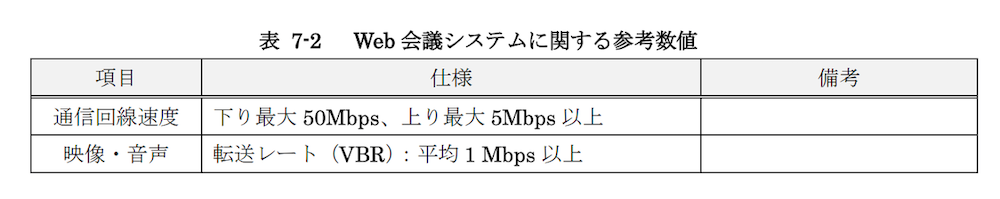

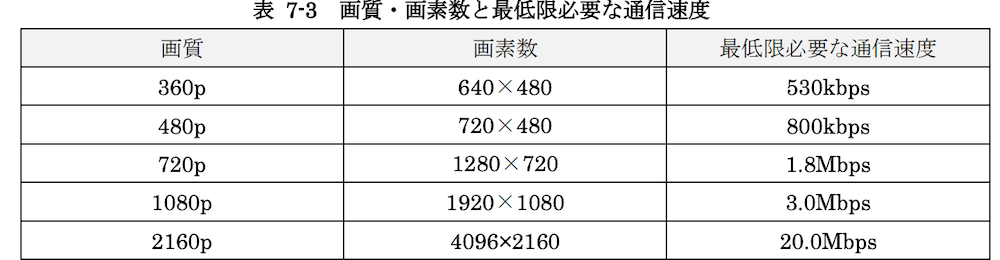

国土交通省の実施要項には、Web会議システムの際に奨励される環境の参考数値が掲載されています。

出典:遠隔臨場による工事検査に関する実施要領 (案))令和6年3月 国土交通省 大臣官房

ただし、上記の数値はあくまで目安です。利用人数や映像共有の有無などの利用環境や電波状況、時間帯に応じて変化することに留意しましょう。

遠隔臨場カメラを導入するメリット

遠隔臨場カメラを導入するメリットは、主に次の3つです。

ひとつずつ見ていきましょう。

メリット1.コスト削減

遠隔臨場カメラを利用することで現地に赴く必要がなくなり、交通費や宿泊費などのコストを大幅に削減できます。

国土交通省がおこなった対象工事283件の受注者アンケートでは、工事1件あたり平均1.8時間の削減効果が発表されました。

| 受注者の臨場時間の削減 | 計159時間(工事1件あたり平均約1.8時間の削減) |

|---|---|

| 監督職員の移動距離削減 |

計43.132km (時速60km/時公用車で換算した場合で移動した場合、719時間の価値相当 ) |

回答工事数:283工事

調査対象期間:令和5年4月から11月末時点

参考:建設現場の遠隔臨場に関する実施要領 (案)|国土交通省

遠隔地の工事現場に頻繁に出張する必要があった人は、年間で数百万円の経費削減が見込まれるケースもあるほどです。さらに、移動時間がなくなった分を他の業務に充てることができ、全体的な生産性も向上します。

メリット2.作業効率の向上

遠隔臨場カメラを導入すると、下記のように作業効率の向上につながります。

- リアルタイムでの状況確認と指示出しが可能になるため、作業の遅延が減り効率的な工事進行ができる

- 現場の状況をリアルタイムで確認しながら即座に適切な指示が出せるため、問題発生時に素早い対応ができる

- 定点カメラに比べて細部まで確認したい箇所が映せることから、正確に時間をかけずに問題点を把握できる

現場の進行状況を瞬時に把握できる ことで、現場におけるコミュニケーションが円滑になり、スムーズな工事進行につながります。

メリット3.安全性の向上

複数人が危険な現場に物理的に立ち入る必要が減り、安全が確保されやすくなる点もメリットです。

安全性の向上が期待できるシーンの一例は、下記のとおりです。

- 高所や有害な環境での作業はベテランが的確に作業をおこない、万一の際には即座に適切な指示が出せる

- 俯瞰的な視点で潜在的な危険を早期に発見し、迅速に対応できる

- 緊急時には現場と連携をとり、即座に対応できる

また、遠隔臨場カメラを利用して具体的な安全教育や訓練も実施できるため、事故やケガのリスク削減が期待できます。

おすすめの遠隔臨場カメラ3選

遠隔臨場におすすめのカメラ を3つ紹介します。

現場の環境や工事期間に合わせて、目的に沿ったカメラを選びましょう。

おすすめ1.G-POKE|株式会社MIYOSHI

株式会社MIYOSHIがレンタルをおこなっている「G-POKE」は、重さわずか165gで小さめのスマートフォンと同程度の軽さ のウェアラブルカメラです。

身体に装着して持ち歩けるのはもちろん、スピーカー通話やライブ映像通話も可能なため、円滑なコミュニケーションが促進され建設現場の遠隔臨場に最適です。

【G-POKEの概要】

| 価格 | ¥9,800/月〜 |

|---|---|

| 特徴 |

・ライブ映像通話やデバイス間での通話が可能 |

※国際電気標準会議が定めた異物や水の侵入に対する保護等級を示す国際規格のこと

G-POKEで実際に映した動画を、下記からご覧いただけます。

▼G-POKEで実際に撮影した動画(昼)

▼G-POKEで実際に撮影した動画(ナイトビジョン)

ナイトビジョン搭載で夜間も映せるため、土木・建築業界はもちろん、工場・警備業界などさまざまなシーンで活用できます。「G-POKE」の詳しい資料は、下記からダウンロードしてご覧ください。

おすすめ2.THETA SC2|株式会社リコー

出典:amazon

株式会社リコーの「THETA SC」は、上下左右すべての映像を1回で撮影できる360度カメラで、臨場感ある撮影が可能です。

【THETA SCの概要】

| 価格 | 32,800円(税込) |

|---|---|

| 特徴 |

・電源ONから約1.5秒で撮影が始められる ・2つのレンズを独立制御し、明暗さのあるシーンでも対象物を明るく撮影できる ・出力画素で約1,400万画素に相当する高精細な360°の全天球イメージが得られる ・クラウドに自動でアップロード可能 |

高速無線転送で、動画や静止画の転送速度が前モデルより4倍アップしています。

おすすめ3.CX-WL100B1 |株式会社ザクティ

出典:ヨドバシカメラ

株式会社ザクティの「CX-WL100B1」は、眼鏡・帽子・シャツなど装着場所を選ばないウェアラブルカメラです。電波環境に応じて、画質やサイズを自動調整できます。

【CX-WL100B1の概要】

| 価格 | 161,430円(税込) |

|---|---|

| 特徴 |

・カメラヘッドが約29.4g(ケーブル含まず)と超小型 ・Android/iOS端末いずれにも接続可能 ・防塵/防水性能:IP67(カメラヘッド部のみ) ・独自のブレ補正・水平維持機能付き |

帽子やメガネに取り付けられる付属品も付いており、購入後すぐに装着できます。

遠隔臨場カメラを使用する際の注意点

遠隔臨場カメラを使用する際には、注意したい点 がいくつかあります。

本章では、令和6年に国土交通省から発表された「実施要領」の中から、遠隔臨場による工事検査の実施の留意事項の10項目を注意点として紹介します。

| 1.電波状況の影響 | 遠隔検査が電波の影響で中断された場合に備えて、あらかじめ予備日を決めておき、検査日を連絡しておく |

|---|---|

| 2.情報セキュリティ | 公共の場などで、外部の人が検査内容を聞き取れないように、検査場所や方法に注意する |

| 3.撮影の説明と同意 | 作業員に撮影の目的や用途を説明し、同意を得る |

| 4.安全対策 |

・カメラを使って撮影しながら移動する際は、足元に注意し、段差や障害物がないか確認する ・撮影に集中して転倒などの事故が起きないようにする |

| 5.プライバシーの保護 | 作業員のプライバシーに配慮し、音声が外部に漏れないようにする |

| 6.不要な映り込みの防止 | 工事現場外の風景が映らないようにする |

| 7.プライバシーの保護

(意図せず映り込んだ場合) |

公的ではない建物の内部や人物が意図せず映り込んだ場合は、記録映像から人物などが特定できないようにする |

| 8.正確な撮影 | 故意に不良箇所を撮影しないなどの行為はおこなわない |

| 9.検査記録の主体 | 遠隔臨場による工事検査の録画は、発注者が主体となっておこなう |

| 10.実施要領の適用が難しい場合 | 実施要領に従うのが難しい場合は、発注者と受注者で協議して対応する |

参考:建設現場の遠隔臨場に関する実施要領 (案)|国土交通省

また、撮影中は注意が散漫になることから、撮影前の操作や安全確認のシミュレーションをおこなう・適度な休憩を入れるなど、取扱のルールを定めておくのがおすすめです。

遠隔臨場カメラ導入・検証事例

最後に、ウェアラブルカメラと360度カメラを用いた遠隔臨場の事例 を紹介します。

1.ウェアラブルカメラを使用した現場作業の効率化|加藤建設

1つ目は、ウェアラブルカメラを活用して施工管理の効率化と生産性向上を図った取り組みの事例紹介です。

| 企業 | 株式会社加藤建設 |

|---|---|

| 目的 |

・現場管理の効率化 ・内業作業の削減 ・複数現場を担当する発注者が効率的に現場状況を把握できるようにする |

| 取り組みの背景 |

・コミュニケーションの円滑化と現場終了後の内業作業の削減が求められていた ・複数の現場を担当する発注者にとって、対面での打ち合わせ時間の確保が難しく、現場での立ち会いが困難だったため、工程に影響を与えることがあった |

| 成果 |

・ウェアラブルカメラの使用で移動時間が約50%削減 ・発注者の立ち会い時間が削減され、工程への影響がなくなった ・リモート対応でコロナ感染症対策にも寄与 |

参考:建設業における働き方改革推進のための事例集|国土交通省

ウェアラブルカメラを使用し、発注者や品質証明員の現地⽴ち合いをせずに現場の状況を確認することで、移動時間が50%削減されるなど効率化に貢献しています。

2.北海道胆振東部地震における360度カメラの試験運用 |九州技術事務所

2つ目は、360度カメラを災害現場で活用した事例です。

2018年9月6日、北海道胆振地方東部を震源とする震度7の地震が発生しました。その際九州技術事務所が、災害対策機器を迅速に現地に派遣し対応に当たった取り組みの様子を紹介します。

| 事例 | 北海道胆振東部地震における試験運用 |

|---|---|

| 目的 | 災害発生時に迅速に災害対策機器を現地に派遣し運用を開始する責務のため |

| 取り組みの背景 |

・災害現場の状況把握ツールとして、従来のデジタルカメラでは情報伝達にタイムラグが生じていた ・一方向のみの撮影に限られ、再撮影が必要になるなどの課題があった |

| 成果 |

・ 360度カメラの使用により、現場の全体状況やディテールを正確に把握でき、通常の写真では見落としがちな情報を確実にとらえられた ・作業の進捗を視覚的に確認できることで、現場管理が効率化された ・何台の重機が稼働しているかを正確に把握でき、現場での機器管理が効率的におこなわれた |

参考:360°カメラの土木分野への活用について|九州技術事務所

▲360度カメラで映した災害直後の画像

災害直後、360度カメラによる確認で遠隔から下記のような理解を得ることができました。

- 撮影位置が「道路ではなく橋梁」

- 河川が周囲の土地と同レベルになるほど閉塞している

- 下流側の土砂の堆積の深さ

▲作業の進捗が一目でわかる

出典:360°カメラの土木分野への活用について|九州技術事務所

災害現場の状況把握と速報性を重視する場合、360度カメラの使用は現場の到着直後が効果的です。報告書には、従来型デジタルカメラを併用すると、さらに効率良く災害状況の記録ができることにも触れられています。

遠隔臨場カメラで現場の効率と安全性を向上させよう

今回は、遠隔臨場カメラの種類や導入メリット・注意点 について説明しました。

国土交通省が実施要項に記載している遠隔臨場カメラの種類と特徴は、主に下記のとおりです。

| ウェアラブルカメラ |

・身につけてハンズフリーで撮影できる ・小型で軽量 ・高性能で耐久性にも優れている ・撮影中の映像をリアルタイムで共有できる |

|---|---|

| 360度カメラ |

・全方位の映像や写真が撮影できる ・撮影後に見たい場所や範囲が自由に選べる ・持ち方や向きを考えずに操作できる |

また、遠隔臨場カメラを導入すると下記のようなメリットがあります。

- コスト削減

- 作業効率の向上

- 安全性の向上

作業現場は安全が第一 です。遠隔臨場カメラを操作する際には、足元や周囲の安全確認に十分に注意しましょう。

なお、株式会社MIYOSHIが提供する小型ボディカメラ「G-POKE」は、SIM内蔵でオフラインでも使用できるため、ネットワークが不安定な現場の遠隔臨場に貢献します。

タッチディスプレイで、幅広い年齢層の方が使いやすい「G-POKE」についての資料は、下記のボタンからお気軽にダウンロードしてください。