高所作業では、わずかな油断や墜落防止装置の不備が重大事故を引き起こします。現場のリスクを正しく把握し、的確な安全対策を講じるためには、自社の課題を見える化することが重要です。

本記事では、労働安全衛生法に基づく高所作業の定義や安全対策、実際に起きている事故と再発防止策などを解説します。

>>>法令で義務付けられている高所作業での安全対策はこちら<<<

目次

労働安全衛生法における高所作業の定義

「高所作業」という言葉は、労働安全衛生法そのものには定義されていません。ただし、具体的な安全基準を定める労働安全衛生規則(第518条)では、高さ2メートル以上の場所で行う作業 について、足場の設置や墜落制止用器具の使用など、事業者による安全対策を義務付けています。

(作業床の設置等)

第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2メートル以上の高さで行う作業では、墜落によって労働者に危険が及ぶおそれがあるため、事業者は法律に基づいた安全対策を実施する義務があります。

- ▼高所作業に該当する主な作業例

- ・建設現場での足場や屋根の上・鳶作業

- ・製造業の高所点検、設備交換

- ・倉庫内のラック作業、内装工事など

高所作業で求められる基本的な安全対策についてすぐに知りたい方は、下記からジャンプしてご確認いただけます。

違反した場合の罰則や行政指導のリスク

労働安全衛生法における高所作業の安全対策を怠った場合には、次のような罰則が科せられるおそれがあります。

| 違反例 | 刑事罰 |

|---|---|

| 墜落防止措置を怠る・主任者未選任等 | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 労働災害防止措置違反 | 6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 危険作業の無許可実施 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |

| 安全衛生教育未実施・報告義務違反 | 50万円以下の罰金 |

※違反の重大性や状況により、より重い刑事責任となる場合もある

また、罰則の他にも、刑事・民事・行政の責任や社会的リスクが発生することも考えられます。

| 責任・リスクの例 | 内容 |

|---|---|

| 刑事責任 | 罰金や懲役のほか、管理者・事業主だけでなく法人責任(両罰規定※)も問われる ※両罰規定:従業員や役員が業務に関連して違法行為をした場合は、個人だけでなく所属する法人そのものも罰せられる規定のこと |

| 民事責任 | 労災事故が発生した場合、安全配慮義務違反による損害賠償請求(遺族や被害者から)をされることがある |

| 行政責任 | 労働基準監督署による立ち入り調査、事業の停止命令、指名停止(役所取引禁止)など行政処分の対象となることがある |

| 社会的リスク | 報道や噂により会社の信用が低下し、売上減や取引中止・人材確保困難など経営に大きな影響がでるおそれがある |

労働安全衛生法の違反は「罰金」や「懲役」など刑事罰以外にも、損害賠償(民事)・行政処分・社会的信用失墜など幅広いリスクがあるため、現場では法令の遵守や確実な安全対策が求められます。

高所作業で実施すべき安全対策の義務

高所作業で求められる安全対策には、法令で義務付けられているものがあります。

この章を読むと、現場で必須となる安全対策の内容と、その背景にある法的根拠がわかります。詳しくみていきましょう。

義務1.墜落防止措置(作業床・手すり・親綱など)の実施

労働安全衛生法では、2 メートル以上の高所で作業を行う場合、墜落や転落事故を防止するために事業者に厳格な安全対策の実施を義務づけています。

主な措置は表のとおりです。

| 作業床の設置 | ・足場の板や仮設構台など、作業員が安全に立てる丈夫な床面を確保する ・板幅・強度・隙間(原則30 cm以下)といった基準が定められている ・条件を満たさない場所での作業は禁止 |

|---|---|

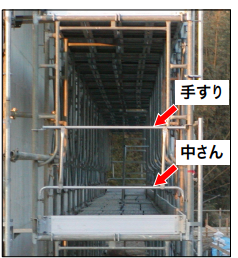

| 手すり・囲いの設置 | ・作業床の端部や開口部には、高さ85 cm以上の手すりや囲いが必要 ・改正により、さらに「中桟(なかざん)」や幅木なども含む対策が強化されている |

| 親綱(ライフライン)設置と墜落制止用器具の使用 | 手すりが設置できない場合は、水平または垂直に親綱を設け、墜落制止用器具を使用する |

参考:労働安全衛生法令における墜落防止措置と安全帯の使用に係る主な規定|厚生労働省

高所作業では(手すりと墜落制止用器具の併用など)安全対策を重ねて実施することが求められます。安全対策に用いる設備(防網、親綱、墜落制止用器具など)は、使用前と定期的に点検し安全な状態を維持しなければなりません。

また、次のような項目は違反例として多く指摘されているので注意が必要です。

【違反行為の例】

- 手すりや中桟の脱落

- 支柱が未整備な親綱

- 墜落制止用器具の非装着や誤った装着

落下防止措置は、現場ごとに最適な方法を選択・併用し「命を守る最後の砦」として絶対に怠ってはならない重要な安全対策です。

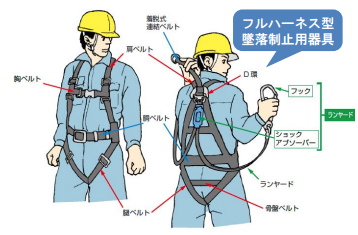

義務2.フルハーネス型墜落制止用器具の着用

2022年1月2日の労働安全衛生法の改正により、作業床がない高さ2メートル以上の高所で作業する場合、原則として「フルハーネス型墜落制止用器具」の着用が完全義務化されています。

出典:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン|経済産業省

フルハーネス型墜落制止用器具の着用対象となる作業は、次のとおりです。

| 2メートル以上(作業床なし) | ・原則としてフルハーネス型を着用 |

|---|---|

| 2〜6.75メートル | ・原則フルハーネス型推奨 ※地面に到達するおそれがなければ胴ベルト型も可 ・建設業では実務上5メートル以上の作業でフルハーネスを強く推奨 |

| 6.75メートル超 | ・フルハーネス型墜落制止用器具の着用義務 ・作業員が万が一墜落した場合に生じる「自由落下距離」に加え、「ショックアブソーバ(衝撃吸収装置)※」が伸びる分も考慮すると、安全に停止できる距離が6.75メートル以上必要 |

※ショックアブソーバ

・作業員が墜落した際に、落下の衝撃を緩和するための装置のこと

高所作業における安全確保は、装備の使い方一つで大きく変わります。フルハーネス型の墜落制止用器具の正しい理解と活用が、現場の安心と命を守るポイントです。

義務3.作業員への安全教育(特別教育・日常指導)

高所作業を安全に行うため、事業者には以下の教育を実施する義務があります。

- 【特別教育とは】

- ・労働安全衛生法第59条第3項により、危険や有害性のある業務に就かせる際には、事業者が安全または衛生に関する「特別教育」を実施する義務が定められている

- ・この教育は国家資格ではなく、特定の危険業務に対する専門教育であり、全労働者対象の「安全衛生教育」とは異なる

参考:労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など|厚生労働省

特別教育は、労働安全衛生規則第36条および別表に基づき合計49業務が対象に指定されています。主な業務は次のとおりです。

| 項目 | 学科時間 | 実技時間 | 内容のポイント |

|---|---|---|---|

| フルハーネス特別教育 | 4.5時間 | 1.5時間 | 器具構造・取り扱い・法令など |

| 高所作業車運転(10メートル未満) | 6時間 | 3時間 | 昇降装置構造・使用方法・法令 |

| ロープ高所作業特別教育 | 4時間 | 3時間 | ロープ使用法・点検法・防止策 |

| 足場組立て特別教育 | 6時間(学科のみ) | − | 足場設計・点検・解体など |

| ゴンドラ取扱特別教育 | 5時間 | 4時間 | 操作方法・安全管理・法令 |

参考: 「共通 9 安全衛生教育 (特別教育・職長教育・雇入れ時の教育)」(厚生労働所東京労務局)

また、義務ではありませんが特別教育に加えて日常的な指導も安全対策の重要なポイントです。

【日常指導の主な目的と内容】

| 目的 | 現場ごとのリスクや作業手順、最新の安全ルール・状況を日々周知徹底し、事故を防止するために実施する |

|---|---|

| 内容 | 朝礼での危険予知活動(KY活動)・パトロール・指差呼称・ヒヤリハット共有・装備点検や安全確認の指導など |

高所作業の安全確保には、法令で義務付けられた「特別教育」と、現場での「日常指導」の両面からの継続的教育・指導が欠かせません。

高所作業での事故の現状と再発防止策

高所作業では、足場や脚立などからの墜落事故により死亡や重傷に至るケースが少なくありません。本章では、2つの視点から再発防止策をみていきましょう。

1.転落事故の現状と主な原因

高所作業中の転落事故は依然として重大な脅威であり、次のような事例が報告されています。

【高所作業で実際に起きている転落事故と原因の例】

| 事故内容 | 主な原因 |

|---|---|

| 作業中に足場板の開口部から転落した | ・安全通路・作業通路に関して指導していたが、作業員は決められた通路を通らず、足元をよく確認せずに不安定な足場板上を通った ・作業員の理解度の確認が不十分だった ・開口部を塞いでいた足場板を撤去した際、開口部の明示及び養生をしなかった |

| 鉄筋荷降ろし作業後、段取り替えのために移動しようとして転落した | ・不安定な状態のままブラケット足場から内部足場へ出入りした ・作業手順書でブラケット足場上作業では安全帯使用をルール化していたが、移動時に 安全帯を使用する明確なルールを定めていなかった ・ブラケット足場から内足場へ移動する出入口を定めていなかった |

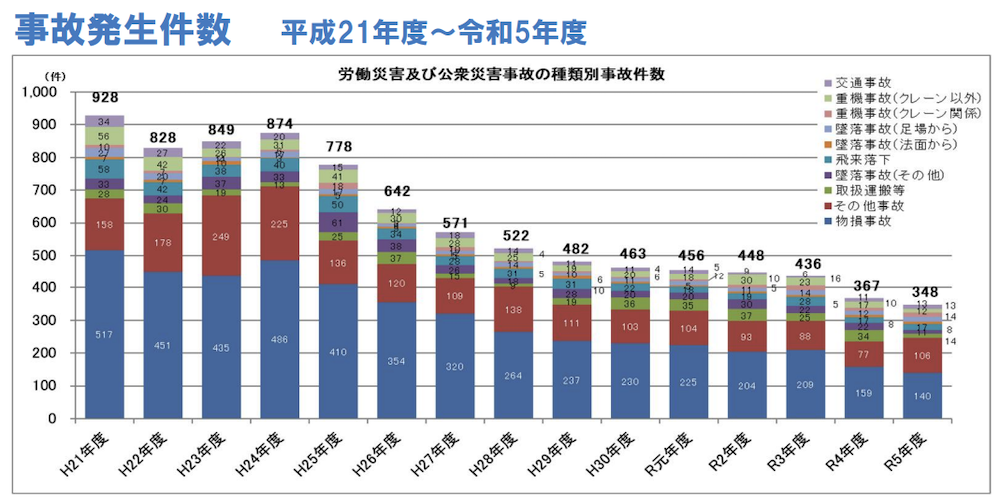

国土交通省が公表した「安全啓発リーフレット(令和6年度版)」によると、令和5年度における施工事故では、足場や法面などからの墜落が22件となっています。

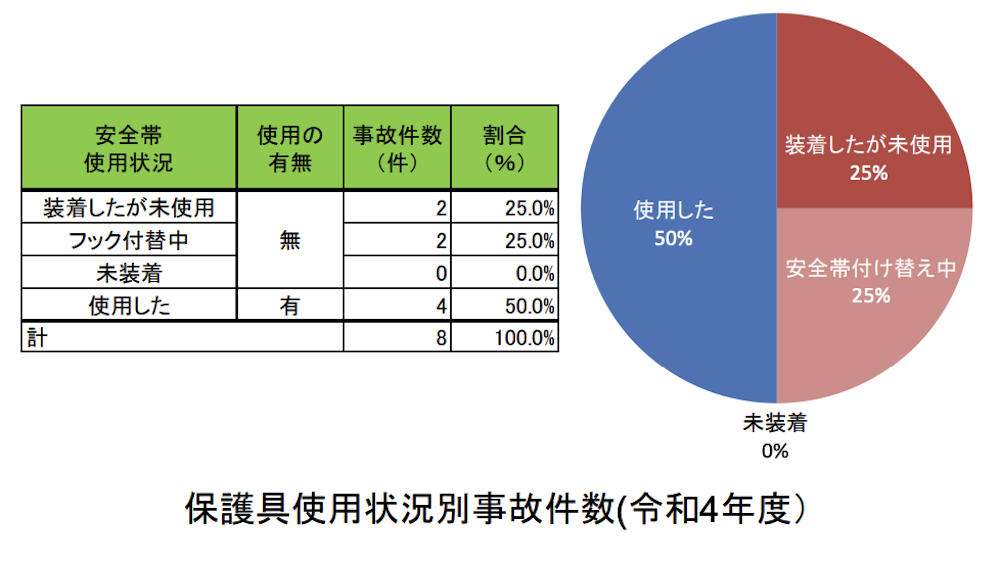

令和4年の足場からの転落事故8件を分析した結果、事故の50%では安全帯が使用されていましたが、適切に使用されていないケースが多く見られました。25%の事故では安全帯が未使用、さらに25%では安全帯がフック付け替え中で実際に使用されていませんでした。

さらに、次のようなことも墜落事故の原因のひとつとなっています。

| ・脚立・はしごの誤使用や不良品利用 ・作業床や足場の不安定・滑りやすさ ・ヒューマンエラー・作業手順違反安全教育・現場指導の不足 |

|---|

特に「安全帯を持っていても使わなかった」「そもそも足場がなかった」「脚立の使い方を間違えた」といった人的・管理的要因が、転落死傷事故の多くを占めています。

2.再発を防ぐためのチェック項目と改善ポイント

高所作業の転落事故再発防止にチェックしたい項目は、下記のとおりです。

【高所作業時の転落事故再発防止のためのチェック事項】

| 作業床・足場の設置状況 | 安全基準に適合した作業床や手すり、囲いが確実に設置されているか点検する |

|---|---|

| 墜落防止器具の適正使用 | フルハーネス型墜落制止用器具が正しく装着されているか、定期的に確認する |

| 脚立・はしごの安全確認 | 使用前に劣化や破損の有無、適切な使用方法が守られているかをチェックする |

| 安全教育・指導の実施状況 | 特別教育や日常指導が計画的に行われ、作業員が理解・習熟しているか評価する |

| 現場環境のリスク評価 | 滑りやすい床面や資材の整理状況など、危険要素の有無を定期的に見直しする |

また、改善ポイントは次のとおりです。

【高所作業時の転落事故再発防止のための改善ポイント】

| 全設備の整備・補強 | 不足している手すりや囲いの設置、老朽化した足場の修繕を速やかに行う |

|---|---|

| 墜落制止用器具の指導 | 正しい着用方法の再教育を実施し、違反や誤使用があれば速やかに是正指導する |

| マニュアルとルールの見直し | 現場に即した作業手順や安全ルールを定期的に更新し、周知徹底を図る |

| リスクアセスメントの強化 | 作業前にリスクを事前に把握し、安全対策を具体的に計画・実行する |

| 継続的な安全意識向上 | 定期的な安全会議や危険予知訓練(KY活動)を活用し、事故防止意識を高める |

| 監視・記録による対策強化 | 映像証拠なども活用し、違反行為の早期発見と是正を迅速に行う |

高所作業における転落事故をなくすためには、日々のチェックや改善の積み重ねが重要です。

なお、安全意識の向上に役立つ危険予知活動(KY活動)については、下記の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

高所作業の安全対策に役立つ監視カメラ

高所作業現場は肉眼での巡回や作業員の報告だけでは、目が届きにくい場所が多く存在します。そこで監視カメラを活用することで、現場にいなくてもリアルタイムで高所作業の状況を映像で監視することが可能です。

さらに、監視カメラで得た映像データは、主観に左右されない客観的な記録として活用できます。作業の進捗や安全対策の実施状況、危険行為などをデータとして保存・管理することで、後から検証・分析できる点もメリットです。

監視カメラで「高所作業を可視化」することによって得られる主な効果は、次のとおりです。

| 事故・トラブルの未然防止 | ・危険エリアへの立ち入り・不適切行動・装備未着用などを即座に発見し、現場に素早くアラートや指示を出せる ・現場監督がその場にいなくても、作業員の異変やルール違反に迅速に対応できる |

|---|---|

| 緊急時の迅速対応 | ・万一事故が発生した際、現場の状況を即座に把握、的確な初動対応や救助が可能 |

| 安全管理・教育の質向上 | ・映像記録をもとに安全教育や振り返り指導ができ、再発防止や手順改善に活用できる |

| 進捗管理・業務効率の向上 | ・作業状況や人・物の動きを可視化することで、ムダ・問題箇所を把握しやすくなり、現場の作業効率改善が期待できる |

| 抑止力と証拠保全 | ・カメラの存在自体がルール違反や不正行為の抑止力となり、万一の事故やトラブル時の現場把握に活用できる |

監視カメラを高所作業現場に導入することにより、事故防止や安全教育・業務効率化など多方面で大きな効果が期待できます。次の章で、高所作業での安全対策におすすめのカメラを紹介します。

高所作業の見える化には「G-cam」「G-POKE」がおすすめ

高所での作業を見守る際には、屋外の厳しい環境に対応できる監視カメラが必要です。

株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」やカンタンminiカメラ「G-POKE」は、高い防塵・防水機能を備えており、天候に左右されることなく安心して建設現場でご利用いただけるタフなカメラです。

「G-cam」「G-POKE」の主な特徴を、下記にまとめました。

| 監視カメラの種類 | 主な特徴 |

|---|---|

| カンタン監視カメラ「G-cam」 | ・モバイルSIM内蔵でWi-Fi不要のため、ネット環境が整っていない高所や広大な現場でもすぐに設置・監視できる ・作業現場全体を高画質でリアルタイム監視できる ・防塵防水(IP66相当※1)性能を備え、雨風や粉塵の多い過酷な高所作業環境でも安定して稼働できる ・水平350度・垂直90度と広範囲をカバーし、高所からの俯瞰的な安全管理や進捗管理に適している |

| カンタンminiカメラ「G-POKE」 | ・重さ約165gで胸元やヘルメットに装着できるため、作業員の動きを妨げず、高所作業時でも負担が少ない ・遠隔地の管理者がリアルタイムで現場映像を確認し、即時の指示や状況共有ができる ・防塵・防水(IP67相当※2)&ナイトビジョン機能を搭載し悪天候や夜間でも安定して映像や音声を記録できる ・電波が届きにくい高所でも映像保存ができ、後で状況を確認できるため記録管理にも優れている |

- ※1:IP66相当

粉塵が内部に一切入らず、台風のような激しい風雨にも耐えられる防塵・防水性能のこと - ※2:IP67相当

粉塵が内部に一切入らず、水深1メートルに30分間沈めても水が内部に侵入しない防塵・防水性能のこと

両方のカメラを組み合わせることで、それぞれ異なる役割を持ち、単独ではカバーしきれない現場の死角や作業員の動きをとらえることができます。

加えて初期費用0円・月額9,800円からレンタルできるため、初期費用を抑えての導入も可能です。

1週間の無料お試しも実施中の「G-cam」「G-POKE」の資料は、下記からお気軽にダウンロードしてご覧ください。

\初期費用ゼロ・月額9,800円〜で始められる高所作業の安全管理/

高所作業の安全対策は監視カメラで「見える化」しよう

高所作業の安全確保には、法令に基づいた基本対策に加え、現場ごとのリスクに応じた実践的な取り組みが欠かせません。墜落制止用器具の正しい使用や足場・作業床の整備などに加えて、現場の状況を「見える化」することも安全強化の有効な手段です。

監視カメラによる可視化で危険の早期発見やヒューマンエラーの抑止・安全教育の強化につなげていきましょう。

なお、監視カメラを活用した安全対策は、現場環境やリスクに応じた適切な機器の選定が重要です。製品の詳細が知りたいときや監視カメラの導入にあたってご不明な点がありましたら、ぜひ下記からお気軽にお問い合わせください。

\カメラ選びに迷ったらまずは相談を/