大切に育てた作物が、動物に荒らされる被害に頭を悩ませていませんか?農林水産省の最新データ(令和5年度)では、全国の農作物被害は164億円とされており、ここ数年増加傾向にあります。そこで本記事では、被害をおよぼす動物の特定方法・状況に合わせた対策・補助金制度の情報などを紹介します。

なお、畑を荒らす動物の対策には監視カメラの活用も有効です。株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam(ジーカム)」は、専門的な知識がなくてもわずか3ステップの設定で、カメラが届いたその日に簡単に監視がスタートできます。初期費用0円、月額9,800円(税別)からレンタルできる「G-cam」の詳細は、下記から資料をダウンロードのうえご確認ください。

\ 1週間の無料レンタルで使用感を確認できる! /

目次

畑を荒らす動物被害の現状と背景

大切に育てた農作物が野生鳥獣によって荒らされる被害は、これまでも問題視されてきました。では、なぜ被害は後を絶たないのでしょうか。

本章では農林水産省の最新データをもとに、全国で拡大する被害の現状と背景を解説します。

全国で拡大する野生鳥獣被害の実態

野生鳥獣による農作物への被害は、残念ながら全国的に拡大傾向にあります。

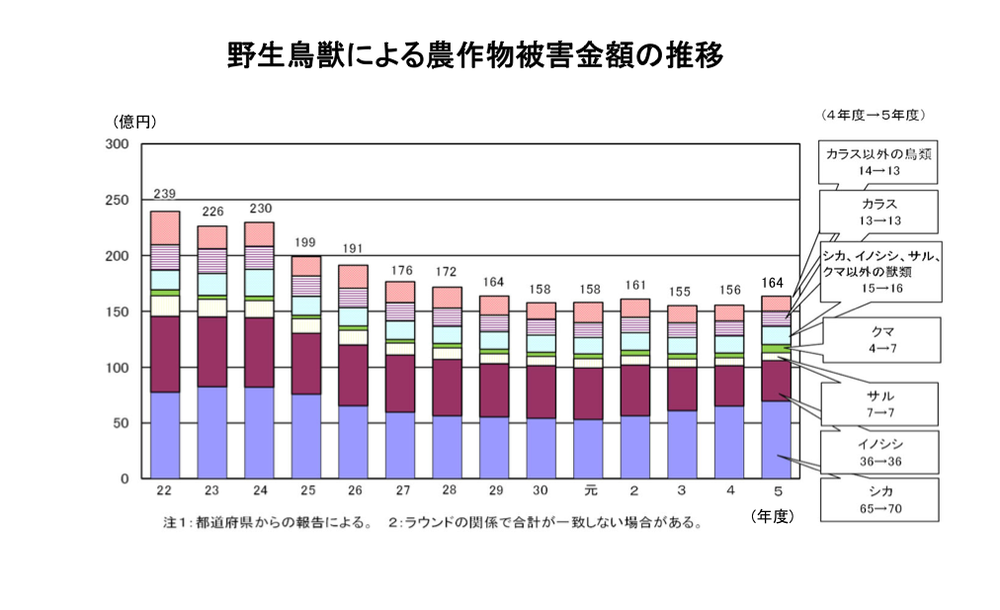

令和5年度の被害額は164億円で、被害面積が約4.1万ヘクタール、被害量が約51万トンでした。特に被害の大半はシカとイノシシによるもので、この2種だけで被害額全体の約65%を占めています。

参考:全国の野生鳥獣による農作物被害状況について(令和5年度)|農林水産省

さらに近年では、クマによる農作物被害も増加しており、対策の難易度が上がっているのが現状です。

出典:野生鳥獣による農作物被害金額の推移(令和5年度)|農林水産省

なお、畑を荒らす動物への対策をすぐに知りたい方は、下記からジャンプしてご覧ください。

>>>【タイプ別】畑を荒らす動物4つの対策(費用・効果)<<<

野生鳥獣による被害が拡大する背景

なぜ、野生鳥獣による農作物への被害は減らないのでしょうか。その背景には、主に下記5つの要因が絡み合っています。

「餌場」や「隠れ家」になる耕作放棄地や荒廃農地

周辺に荒れ地や藪、竹林、また、放任された果樹や収穫後の作物残渣(※)が残っていると、動物は人目を避けながら安全にとどまり、採餌しやすくなります。

※作物残渣(さくもつざんさ)……収穫後に畑に残る茎や葉、つるなどの残骸物のこと

動物の「人慣れ」と、意図しない「餌付け」

農林水産省や環境省の資料では、畑に残された作物や生ゴミなどが「意図しない餌付け」となり、野生動物の出没を助長すると指摘されています。こうした高栄養の餌が得られる環境では、動物は「ここは安全で食べ物がある」と学習し、人間への警戒心も薄れ、「人慣れ」が進む原因となります。人慣れの常態化が、農作物被害が拡大する背景の一つです。

参考:鳥獣被害対策コーナー|農林水産省

参考:野生動物への餌付け防止のお願い|東京都環境局

狩猟者の高齢化と担い手不足

狩猟免許の所持者数は、1975年の約52万人から約21万人前後まで減少しています。さらに、免許を持っていても実際に登録して活動する人は全体の63%にとどまり、地域の捕獲体制は弱体化の傾向です。

参考:増える「狩猟免許」所有者、実際に猟に出る人は少なく…「ペーパーハンター」向け支援も|読売新聞

動物自体の個体数増加と分布域の拡大

シカやイノシシ、クマなどの野生動物は、かつてに比べて生息数が増え、活動範囲も広がっています。特にシカは、温暖化による積雪の減少などで生息域が拡大傾向です。また、山の木の実(ブナ・ナラなど)が凶作の年には、餌を求めてクマが人里へ出没しやすくなり、農作物や人への被害が増えています。

参考:クマ類(ヒグマ・ツキノワグマ)の生息及び被害状況|農林水産省

継続的な対策を支える人手不足

野生鳥獣による農作物被害の防止を目的に、自治体では「鳥獣被害防止特措法(正式名称:鳥獣による農作物等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律)」に基づく対策を進めています。この法律は、国と自治体が連携して被害防止計画を策定し、防護柵の設置や捕獲活動などを支援する仕組みです。

しかし、環境整備・防護柵の設置・捕獲などを継続的に行う人手が不足しており、十分な効果を維持しにくいのが現状です。

畑を荒らす動物を特定する方法

動物によって効果のある対策が異なるため、まずは落ち着いて痕跡を観察し、畑を荒らす動物を特定しましょう。効果的な対策を立てるには、「まず敵を知ること」が大切です。畑を荒らす動物は、現場に必ず何らかの痕跡を残している可能性が高いです。

よくある痕跡と特徴を表にまとめました。

| 痕跡 | 特徴 | 想定される動物 |

|---|---|---|

| 食害痕 | 切り口がスパッと | シカ |

| 食べ散らかし | サル | |

| 根こそぎ掘り返す | イノシシ | |

| 足跡 | 割れた蹄 | シカ・イノシシ |

| 5本指の「手」のような跡 | アライグマ | |

| 細長い足跡 | ハクビシン | |

| フン | 黒い粒状 | シカ |

| 種などが混じる | ハクビシン・タヌキ | |

| その他 | 泥をこすりつけた跡(ぬた場) | イノシシ |

| 鋭い爪痕 | アライグマ | |

| 複数の巣穴 | アナグマ |

こうした痕跡からある程度の推測はできますが、あくまでも想定段階にすぎません。実際にどの動物が、いつ、どの経路から侵入しているのかを把握するには、映像による確認が確実です。加害動物が特定でき、夜間の出没時刻や侵入経路の可視化ができると、現場に合った対策を選びやすくなります。

なお、株式会社MIYOSHIがレンタル提供する、カンタン監視カメラ「G-cam」は、IP66相当(※)の防塵防水仕様で、屋外の厳しい環境でも安定した運用が可能です。

| (※)IP66……日本産業規格で防塵・防水に関する等級。あらゆる方向からの暴噴流に耐え、粉塵が中に入るおそれがない |

|---|

光学4倍ズーム搭載で離れた対象物も大きく映し出し、広い畑でも遠くの様子を鮮明にとらえられます。1週間の無料レンタルも実施しているため、現場で実際の使用感をお試ししていただける「G-cam」の詳細は、下記のボタンをクリックのうえ、ダウンロードしてご確認ください。

\ 営業日の15時までの注文で即日発送! /

下記の記事では、畑の防犯におすすめカメラのご紹介をしています。畑を荒らす動物対策にカメラの活用をお考えの方は、こちらの記事もご覧ください。

【タイプ別】畑を荒らす動物4つの対策(費用・効果)

本章では、畑を荒らす動物対策をタイプ別に4種類紹介します。「何を目的にするか」「どのくらい予算をかけられるか」で選ぶのがおすすめです。

以下の表で、対策タイプごとの比較を一覧にしてみました。

■比較表

| 対策タイプ | 初期費用(目安) | 維持方法 | 効果の持続性 | 規模 |

|---|---|---|---|---|

| 忌避対策 (近づけない) | 数千円〜 | 消耗品補充 | △ 慣れやすい | 小規模 |

| 侵入防止 (入れない) | 数万円〜数十万円 | 点検・補修 | ◎ 長期的 | 中〜大規模 |

| 環境整備 (滞在させない) | ほぼ0円 | 労力のみ | ○ 相乗効果大 | すべて |

| 捕獲 (減らす) | 数万円〜+協力費 | 許可・人手必要 | ◎ 根本対応 | 地域全体 |

対策タイプをクリックすると、詳しい情報をご覧いただけます。

対策1.忌避対策(近づけない)

忌避対策は、音・光・においなどの刺激を使って、動物に「ここは居心地が悪い」と感じさせる方法です。

「今すぐ対策を始めたい」「まずは低コストで様子を見たい」という場合に向いています。手軽に試せる主な方法は次のとおりです。

- 木酢液(竹酢液)

- ウルフピー(オオカミの尿を模した忌避剤)

- 超音波装置

- LEDストロボ(光の点滅で動物を威嚇する装置) など

これらはいずれも動物が嫌がる臭い・音・光を利用して近づきにくくする仕組みで、設置や運用の手間が少ないのが特徴です。ただし、慣れによる効果の低下や天候による影響もあるため、定期的な位置変更や他の対策との併用が効果的です。

対策2.侵入防止(入れない)

防獣ネットや柵で物理的に畑への出入りを遮る方法です。

長期的にしっかり守りたい場合に適しており、費用相場は数万円~数十万円ほどです。サルやシカ、イノシシには電気柵が効果的で、強度を重視する場所では丈夫な鋼線を縦横に溶接した「ワイヤーメッシュ柵」が有効です。

出典:ワイヤーメッシュ柵の適切な設置と維持管理 – 鳥獣被害対策について | 広島県

設置後は、侵入する隙間をつくらないよう定期的に点検と補修を行いましょう。

対策3.環境整備(滞在させない)

雑草や作物残渣を片付けて動物の隠れ家やエサ場をなくし、畑に長く滞在させない方法です。

具体的には、草刈りや残渣の速やかな処理、生ごみを放置しないといった取り組みで、費用はほとんどかからず、すぐ始められます。ただし環境整備だけでは効果が限られるため、忌避対策や侵入防止と併せて行うのがおすすめです。

対策4.捕獲(減らす)

地域に生息するイノシシやシカなどの「個体数そのものを減らす」根本的な対策です。

箱罠やくくり罠、囲い罠などを使用して捕獲を行います。罠の設置費用の目安は一般的に数万円程度です。実際の設置や運用を猟友会などに依頼する場合は、協力費が別途かかる場合もあります。

出典:イノシシ捕獲用の低コスト簡易型箱わな – 鳥獣対策科

なお、捕獲には狩猟免許と自治体の許可が必須で、無許可の捕獲は違法となるため注意しましょう。罠の種類については、「環境省|わな猟具について」をご覧ください。

監視カメラを併用すると、侵入時刻やルートが把握でき、罠の設置位置や柵の補修箇所をしっかり定められるため、効率よく被害を防げます。

【動物別】効果的な撃退・対策方法

野生動物による被害には複数の原因が関係しています。そのため、やみくもに対策を講じるのではなく、まずはどの動物が被害を引き起こしているのかを特定することが重要です。

加害動物が特定できたら、生態に合わせた対策を行いましょう。動物別の対策を一覧にまとめました。

| 動物 | 特徴 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| イノシシ | 突進力が強い | 頑丈な柵+裾埋設 |

| シカ | 高い跳躍力 | 高さ2m以上のフェンス、見通しを悪くするネット |

| サル | 知能が高い | 多段の電気柵+上部ネット |

| アライグマ・ハクビシン | よじ登るのが得意 | 柵上部の忍び返し+天井ネット |

| アナグマ | 穴掘り | 柵を地中30〜40cm埋設 |

| カラス・ヒヨドリなど | 空から侵入 | 全面に防鳥ネットやテグス |

特に繁殖力が強いシカやイノシシは、捕獲・侵入防止・環境管理など複数の対策を広い範囲で同時に継続しなければ、周辺から再び侵入されて効果が薄れやすくなります。

加害動物を特定したあとは、監視カメラを併用して「いつ・どこから」侵入しているのかを把握することが大切です。出没の時間帯やルートがわかれば、柵の補修や配置の見直しを効率的に行え、再発防止にもつながります。

短期間の張り込みや動物の特定を目的とする場合は、取り付けやすい小型カメラの活用もおすすめです。MIYOSHIがレンタルを実施している「G-POKE(ジーポケ)」は、わずか165gの軽量設計で、三脚・単管などに手軽に装着できるほか、置くだけでも監視をスタートできる手軽さが魅力です。

オフライン使用も可能で、山間部など電波の届きにくい場所での利用にも適しています。初期費用0円、月額9,800円(税別)からレンタルでき、初期費用を抑えての導入もできる「G-POKE」の詳細は、下記から資料をダウンロードしてご確認ください。

\ 1週間の無料お試しを申し込んでみる! /

AIや監視カメラを併用したスマート捕獲

スマート捕獲とは、ICT(情報通信技術)や人工知能(AI)を使い、畑を荒らす鳥獣を捕獲するための手法です。カメラ画像や赤外線センサーの情報をAIが解析し、対象動物(イノシシやシカなど)が近づいた際のみ作動する仕組みのため、誤作動や誤捕獲を大幅に防止できます。

例えば、山間部の畑で夜間にイノシシが頻繁に出没していた地域では、赤外線センサー付きカメラを罠の近くに設置し、AIが映像を解析して「イノシシ」と判定したときだけ罠を閉じるよう設定しました。

これにより、犬やタヌキなどの小動物を誤って捕まえるリスクを防ぎつつ、3日ごとに実施していた見回りを週1回まで減らすことに成功し、現地までの移動コストと人件費の両方を削減できました

このようなスマート捕獲は、「見回り省力化」「捕獲効率向上」「安全性確保」を同時に実現できる新しい獣害対策として、自治体や農業法人での導入が広がっています。

参考:人材育成も可能な スマート獣害対策の技術開発と 多様なモデル地区による地域|農林水産省

また、カメラ映像をクラウド上に保存すれば、スマートフォンやPCから遠隔でリアルタイムに現場の様子を閲覧できます。これにより、離れた畑の状況確認や、複数人での情報共有が容易になります。映像を長期保存して傾向を分析することで、効果的な対策の立案に役立ちます。

電力の確保が難しい場所では、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているソーラーバッテリー「ソラセル」と併用すれば、監視カメラへ電力供給が可能です。ソラセルは太陽光で発電・蓄電し、無日照でも最大1週間の連続稼働が可能なため、天候に左右されず安定した電力供給が実施できます。

ソラセルについての詳細や活用方法については、下記をクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。

\ 12V対応で大容量!パワフルさが魅力!/

監視カメラを導入した事例

実際に監視カメラを導入して被害を抑えた自治体の事例をご紹介します。どのような対策を行い、どのような効果が得られたのかを確認することで、自施設での取り組みを検討する際の参考にしてみてください。

事例1.北海道当別町

- 被害:トウモロコシ約300本のうち半数が食害、ブドウ約15kgもほぼ全量が被害

- 取り組み:電気柵の設置と監視カメラの導入を併用

- 成果:翌年はほぼ全量の収穫に成功

北海道当別町では、電気柵と監視カメラを併用した対策を導入したところ被害は大幅に減少し、ほぼ全量を収穫することに成功しています。

さらに、カメラ映像の解析で、動物の出没時間が夜の20時から翌朝3時に集中していることがわかり、見回りや対策の時間を効率的に調整できるようになりました。

事例2.島根県雲南市

- 目的:毎日の見回り時間を削減し、新たな罠設置で捕獲率を上げる

- 課題:見回り負担が大きく、罠の効果検証が難しい

- 取り組み:獣道や罠にカメラを設置し、AIで動物を自動判定

島根県雲南市では獣道や罠にカメラを設置し、AIが自動で動物を判定するシステムを導入することで、毎日の見回りにかかる負担を軽減する取り組みを実施。その結果、出没状況をもとに新たな罠の設置場所を効率的に判断できるようになりました。

また、これまで経験や勘に頼っていた対策をデータとして「見える化」したことで、地域住民の意識が高まり協力体制の強化にもつながっています。

失敗しないために!対策の注意点と補助金制度

最後に、畑を荒らす動物対策を始める前に知っておきたい注意点や利用できる補助金制度について解説します。

注意点

- 捕獲の許可

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で守られています。

そのため、無許可での捕獲は違法です。必ず事前に自治体に相談し、適切な許可を得るようにしましょう。

- カメラの安全管理と法令遵守

設置したカメラは、夜間など人がいない間に盗難されたり、壊されたりするリスクがあります。

カメラは地上3メートルを目安に高い場所に設置し、できればチェーンなどでしっかりと固定して守りましょう。

また、隣の土地や公共の道路などが映り込まないよう角度を調整し、必要に応じてプライバシーマスク機能(映したくない部分を隠す機能)を活用することも大切です。

撮影した映像の管理は、個人情報保護法などの関連法令にしたがって、適切に行いましょう。詳細は下記の記事をご覧ください。

補助金制度の活用

国や自治体の助成制度をうまく活用することで、設置コストの負担を軽減できます。例えば、国が実施している「鳥獣被害防止総合対策交付金」では、防護柵の設置や、AIカメラ・通信機器などのICTを活用した見守り機器の導入費用が支援対象に含まれています。

また、自治体によっては、畑への防犯カメラ設置や修理費用を独自に助成しているケースもあります。条件や補助率は地域ごとに異なるため、まずはお住まいの自治体や農業協同組合(JA)などの窓口に確認してみましょう。

参考:指定管理鳥獣対策事業交付金事業|環境省

鳥獣被害防止総合対策交付金の支援内容について|農林水産省

相談窓口

被害対策を進める際には、目的ごとに相談先が異なります。例えば、罠を設置する場合は自治体からの捕獲許可が必要であり、補助金を利用する場合は申請先の確認が欠かせません。

一方で、柵やカメラなどの機器導入に関しては、実際の設置・保守を行う専門業者へ相談するのが適切です。

目的に合わせて、下記の相談先へ問い合わせましょう。

■相談窓口

| 相談内容 | 主な相談先 |

|---|---|

| 捕獲の許可について | 必ず自治体の担当部署 |

| 補助金関連 | 自治体や農業協同組合(JA)など |

| 柵やカメラ導入や修理の相談 | 製品の販売会社や専門業者 |

畑を荒らす動物から農作物を守ろう

野生動物による被害は、放置すれば翌年以降も拡大してしまいます。まずは痕跡や監視カメラで“犯人”を特定し、被害の原因を可視化しましょう。さらに、ICTやAIを活用すれば、人手不足の中でも効率的な見回りと記録が可能です。

なお、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、モバイルSIMと設定済みルーター内蔵で、複雑なネットワーク設定を行う必要はありません。専門的な知識がなくても、カメラが届いたその日に簡単に監視がスタートできます。電力の確保が難しい場所では、ソーラーバッテリー「ソラセル」との併用で「G-cam」への電力供給が可能です。

「G-cam」は初期費用0円、月額9,800円(税別)からレンタルできるので、「収穫の時期だけ」「犯人を特定するまで」など期間を決めての活用もできます。1週間の無料レンタルも実施中です。畑での動物対策にカメラを試してみたい方は、下記のボタンよりお気軽にお問い合わせください。

\ お気軽にお問い合わせください! /