イベント警備は、大勢の来場者が集まる催事やイベント会場で安全を守るために欠かせません。

安心して運営を進めるには、費用や具体的な警備計画など、あらかじめ把握しておきたいポイントが多くあります。

本記事では、イベント警備の基礎から計画の立て方、費用の目安、さらには運営効率を高めるカメラツールまで詳しく解説しますので、最後までご覧ください。

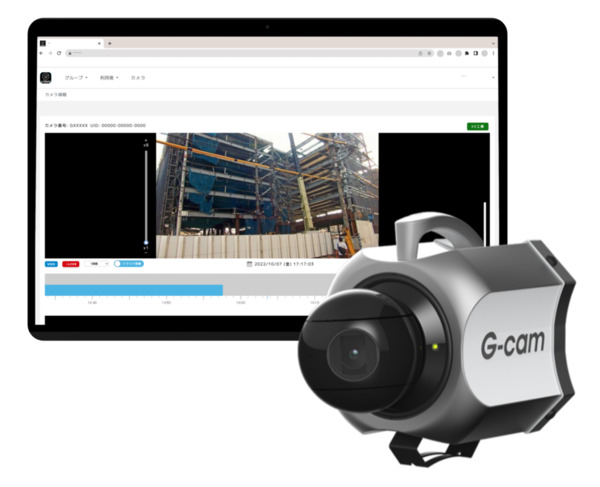

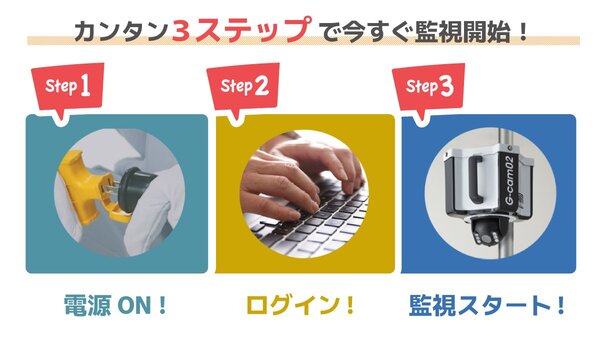

なお、株式会社MIYOSHIでは、イベントの警備に役立つカンタン監視カメラ「G-cam」のレンタルを実施しています。初期費用・往復送料0円で1ヵ月から利用できるため、イベント開催などの一時的な監視が必要な現場に最適です。

たった3ステップで誰でも簡単に取り付けられる「G-cam」については下記のボタンをクリックのうえ、資料をダウンロードしてチェックしてみてください。

目次

イベント警備とは?役割やスキル、法的な規定を解説

コンサートやスポーツ大会、展示会、地域のお祭りなど多種多様な催事会場で、来場者の安全を確保し、混乱やトラブルを防ぐために行われるのがイベント警備です。

一般的な警備と比べ、短期間・大規模かつ不測の事態が起こりやすく、それに対応しなければならない点が大きく異なります。

具体的には、入場管理・巡回警備・交通整理・緊急対応などの業務を担い、イベントを円滑に進行させるサポートを行います。ただし、警備員は警察官とは異なり法的な強制力を持つわけではありません。あくまで依頼者(主催者)との契約に基づいて業務を行うため、下記のような行為は禁止されています。

参考:警備会社が考える公共交通のセキュリティ向上策|セントラル警備保障株式会社

違反者や危険人物に対しても「逮捕」のような強制力を持たないため、警察と連携しながら臨機応変な対応が必要です。

イベント警備の役割

来場者が一度に集まる環境では、混雑や予期せぬトラブルが発生しやすく、適切な安全管理がイベント成功を決めるといっても過言ではありません。

イベント警備には、下記のような重要な役割があります。

広い会場やいくつもの入退場口がある場合、少ない人数で現場全体を把握するのは簡単ではありません。

来場者の怪我や不審者の侵入などが起こらないようにするには、警備体制をしっかりと作る必要があります。特に数千人規模のイベントでは、通路誘導や緊急避難の手順を周到に準備しなければ、来場者同士の混乱やパニックが生じることがよくあります。

安全対策が十分にできていると、参加者からの満足度が高まるのはもちろん、トラブルやクレームが起こりにくくなるメリットもあり、主催者や企業への信頼感アップにもつながります。

詳しい業務内容については、後ほど「イベント警備の主な業務内容」で解説します。

イベント警備に求められる3つのスキル

イベント警備自体に資格は必要ありませんが、主に下記の3つのスキルが求められます。

| 観察力・判断力 |

|

|---|---|

| コミュニケーション能力 |

|

| 体力・集中力 |

|

イベント警備に関わる法令

イベント警備では「警備業法」が大きく関係します。警備業法では、警備業務を4つの号に分類しており、イベント警備に関わる業務もこの区分に基づいて行われます。

警備業法では、警備業務を下記の4つの号に分類しており、イベント警備は「2号業務」に該当します。

| 1号業務 | 施設警備・巡回警備・保安警備・空港保安警備・機械警備 |

|---|---|

| 2号業務 | 交通誘導警備・雑踏警備 |

| 3号業務 | 貴重品運搬警備・危険物運搬警備 |

| 4号業務 | 身辺警備 |

イベント警備が「2号業務」に該当する理由は、雑踏警備や交通誘導警備の要素を含むためです。イベント会場周辺の交通整理や入場待ちの行列整理、会場内の混雑防止などがそれに該当します。

また警備業務にあたるには、警備業法で定める20時間以上の新任教育を受けたあと、警備員登録をしなくてはなりません。もしアルバイトでイベント警備を1日だけ行う場合であってもこの研修が必要となります。

参考:雑踏・交通誘導警備員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)

さらに警備業法だけでなく、地元自治体の条例などもイベント警備に関係します。無許可で警備活動を実施したり、荷物検査を怠って危険物の持ち込みを許してしまったりすると、主催者が違法行為やトラブルの責任を問われるケースがあります。

特に大規模イベントの場合は、各都道府県や地域によって「雑踏警備(※)」を想定した独自の条例が設けられることもあり、内容が異なります。

(※)雑踏警備とは、イベントや祭りなど大勢の人が集まる場所で雑踏事故や混乱が起きないように警備・誘導を行うこと

雑踏警備の対象は、下記のとおりです。

○雑踏警備の対象

雑踏警備の対象法令上、警備対象に明確な定めはないが、雑踏による事故の発生するおそれのない軽微なものを除き、おおむね対象は次のとおりとされている。(種別)祭礼、花火大会、各種イベント、スポーツ競技、公営競技、その他多数の人が集まる催し物(花見等)

このように、イベント警備においては適切な許可申請や法令順守が重要です。

イベント警備の主な4つの業務内容

イベント警備における主な業務は、下記のとおりです。

1.会場の周辺警戒と不審行動のチェック

2.入退場ゲートでの誘導と混雑緩和

3.交通整理や誘導

4.トラブル発生時の緊急対応と避難誘導

業務内容1.会場の周辺警戒と不審行動のチェック

イベントの警備では、会場周辺を定期的に巡回し、不審行動をいち早く察知できるかどうかが重要です。外部からの侵入者や窃盗などのリスクを減らして、利用者や参加者が安心できる環境を整えなければなりません。

例えば、下記のような業務があります。

|

警備員が警戒エリアを分担してパトロールし、駐車場や搬入口など人目の少ない場所に対しての重点的な監視で、トラブルの早期発見や防止ができます。

業務内容2.入退場ゲートでの誘導と混雑緩和

スムーズな誘導で混雑を解消し、参加者の安全と快適さを高めることがイベント警備の大きな役割です。多くの人が密集した状態では押し合いなどが起こりやすく、転倒による事故や熱中症などの二次被害が発生してしまうケースもあり得ます。

そのため、入場待機列のレーン分けや手荷物検査のブース設置などの工夫をし、人の流れを適切にコントロールしなければなりません。

例えば、下記のような業務があります。

|

秩序のある入退場を実現する誘導体制が、トラブルを未然に防いでイベント参加者の満足度も高めます。

業務内容3.交通整理や誘導

イベント会場周辺では、車両や歩行者の流れを円滑にするための交通整理も必要です。特に、駐車場への誘導やバスの乗降管理、横断歩道の安全確保など、事故防止のための対応が多く必要とされます。

主な業務内容は、次のとおりです。

|

事故などが起きないよう、スタッフを適切な場所に配置し警備を実施できれば、渋滞の緩和や歩行者の安全確保につながります。

業務内容4.トラブル発生時の緊急対応と避難誘導

火災や体調不良、事故などが発生したときには、早く的確に対応できる準備をしなければなりません。とくに、大人数が集まるイベントでは被害が拡大するリスクが高いため、瞬時に判断して即座に誘導する必要があります。

警備スタッフは「避難経路を把握して非常口付近で待機する」など、もしものケースに備えての対策が必要です。また、非常放送や警備員の声かけによる、安全な場所への誘導も重要な業務の一つとなります。

求められる活動例は下記のとおりです。

|

適切な緊急対応マニュアルと訓練は、警備全体の信頼性を高め、被害の拡大を抑える効果が期待できます。

警備会社の4つの選び方

イベント警備を安心して依頼するには、イベントに合った警備会社選びが大切です。下記の4つの視点から警備会社を選ぶことを推奨します。

1.過去の実績と担当したイベント規模

2.契約内容と費用プランのわかりやすさ

3.遠隔監視や特殊警備などのオプション対応

4.トラブル時の迅速なサポート体制

ポイントを押さえて、費用対効果や対応力の面での失敗のリスクを抑えましょう。

選び方1.過去の実績と担当したイベント規模

イベント警備を依頼する際は、まず「どのようなイベントを担当した経験があるか」をチェックしましょう。実績が豊富な警備会社ほど、さまざまなトラブル事例や現場環境の経験があり、イベントに合わせた警備計画を提案してくれる可能性が高いです。

また、同規模のイベントでの実績がある会社は、実際の現場で直面した課題や成功例・失敗例に基づいて、必要な人員数や最適な配置場所について具体的なアドバイスをしやすいというメリットがあります。過去の事例や導入実績を公式サイトや担当者に確認し、自社のイベントに合うノウハウを持っているかを確認しましょう。

選び方2.契約内容と費用プランのわかりやすさ

イベントの予算が厳しい場合、警備費用が不透明だと後々のコスト調整が難しくなります。例えば、警備員の人数や警備期間、発生するかもしれないオプション費用があいまいな場合、想定外のコスト増になりかねません。

基本料金・追加作業費・交通費など、各項目が明確に示された見積書で示してくれる警備会社を選ぶと安心です。

料金プランを複数用意している会社や「イベント警備員の費用を抑えるコツ」を提案してくれる会社など、柔軟に対応してくれるかもチェックしておきましょう。

選び方3.遠隔監視や特殊警備などのオプション対応

大規模イベントや夜間の警備では、遠隔監視システムや特殊装備が必要になることもあります。

最新機器を使えば、人手不足や広範囲の監視などの課題を効率的にカバーでき、担当者が離れた場所からでも状況を把握できる点が大きなメリットです。

事前に「夜間帯のみ追加警備を入れたい」「人件費を抑えたいので遠隔カメラを併用したい」といった要望を伝え、どのように対応してもらえるかを確認してみましょう。

選び方4.トラブル時の迅速なサポート体制

「急なトラブルに素早く対応できるかどうか」は、イベントの成功を左右する要素の一つです。不測の事態が発生した場合、迅速に対応できるサポート窓口を備えた会社であれば、被害の拡大を抑えられる可能性も高くなります。

24時間体制や緊急時に追加警備員を手配できる体制が整っていれば、より安心して任せられます。

小規模イベントだけでなく、大規模フェスなど多くの来場者が見込まれる場合は、特にサポート体制を重視しましょう。

イベント警備の3つの課題と対策

ここからは、イベント警備の現場でよく挙げられる課題と、それに対する対策例をセットでご紹介します。

1.慢性的な人員不足

2.警備員の高齢化

3.トラブル対応への負担

課題1.慢性的な人員不足

近年、警備業界全体で人手不足が深刻化しており、イベント警備においても十分な人員確保が難しい状況です。人員不足は、警備員一人ひとりへの負担増加や監視体制の脆弱化につながり、警備の質を下げるおそれがあります。

| 【人員不足への主な対策】 ・AIやロボットなどの最新技術を導入し、警備業務の効率化を図る ・警備員の待遇を改善し、より多くの人材を確保する ・警備員の配置を最適化するためのデータ分析を活用する |

なお、警備の際の人手不足を補うツールとして、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」がおすすめです。

初期費用・送料・返却がすべて0円、月額9,800円(税抜)〜レンタルが可能で、期間が決まっているイベントなどの監視に最適です。

レンズは横回転最大350°・縦回転最大90°と真下・真後ろまで監視できるため、警備員の配置コストを抑えながら、少ないカメラ台数で広範囲の監視ができます。

さらに、モバイルSIM・設定済みルーター内蔵でネットワーク設定は不要です。届いてからたった3ステップで取り付けが完了し、取り外しが簡単なのも魅力です。

「G-cam」の詳細や導入手順などは、下記から資料をダウンロードしてチェックしてみてください。

課題2.警備員の高齢化

イベント警備に従事する警備員の高齢化が進み、体力面や健康面の不安も課題の一つです。

高齢の警備員にとって、長時間の立哨警備や巡回業務は体力や健康面で大きな負担となり、業務効率の低下や事故のリスク増加につながります。

| 【警備員の高齢化への主な対策】 ・高齢者でも無理なく遂行できる業務を割り当てるなど、業務内容を見直す ・高齢警備員の健康管理をサポートし、定期的な健康診断や運動機会の提供を行う ・若手警備員の育成を強化し、将来的な人材不足に備える |

なお、警備の高齢化や人員不足対策として、株式会社MIYOSHIの「G-cam04」を導入して、人員配置の最適化と省人化に取り組んだ企業の事例を下記で紹介しています。監視カメラを警備に活用する方法のヒントとして、ぜひご覧ください。

課題3.トラブル対応への負担

イベントでは、来場者同士のトラブルや、来場者と警備員とのトラブルが発生する懸念があります。昨今はSNSの普及により情報が断片的に伝わるケースも多く、「警備員が過剰な対応をした」などと誤解を招くリスクにつながりかねません。

適切な対応を求められる一方で、トラブルが発生した際には警備員への負担が増し、対応の難度が高まる点も大きな課題です。

| 【トラブル対応への主な対策】 ・警備員に対する教育を強化し、トラブル対応に関する知識やスキルを向上させる ・トラブル発生時の対応マニュアルを事前に整備し、警備員が適切に対応できるようにする ・来場者とのコミュニケーションを重視し、トラブルの未然防止に努める |

対策として警備員に小型カメラを装着し、トラブル発生時の映像記録を残せるようにするのも一つの手です。小型カメラの活用で、下記のような効果が期待できます。

| ・トラブル発生時の客観的な証拠を残し、正確な対応が可能になる ・トラブル時の言った・言わないの問題を防ぎ、後の対応がスムーズになる ・カメラの存在がトラブル防止につながり、来場者の行動を抑制する |

イベント警備のトラブル対策に役立つツールとして、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施している小型ボディカメラ「G-POKE」がおすすめです。

「G-POKE」は165gの軽量ながら、ライブ映像通話やデバイス間の通話が可能なインカム機能を搭載し、現場で撮影した映像をリアルタイムで遠隔から確認できます。トラブルなどの緊急時にも遠隔で適切な指示が出せるので、慣れていないスタッフも慌てることなく冷静な対応が可能です。

また、馴染みのあるスマートフォンと同じタッチパネル方式で操作でき、バッテリーやWi-Fiの付属品も不要なため、導入の手間・教育コストを抑えられるのも魅力です。

「G-POKE」について詳しく知りたい方は、下記のボタンをクリックのうえ、資料をダウンロードしてみてください。

イベントでの警備計画で押さえたい3つのポイント

本章では、警備計画を立てる際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

1.現地調査とリスク分析で警備範囲を決定

2.スタッフ配置と役割分担を明確に設定

3.コミュニケーション手段と手順書の整備

イベントの安全対策を確実に実施するには、事前の警備計画が欠かせません。

ポイント1.現地調査とリスク分析で警備範囲を決定

安全なイベントを実現するため、会場を下見して危険箇所や混雑予想エリアの洗い出しが重要です。

例えば、下記のようなポイントを洗い出します。

| ・人が集まる場所や通路の広さ ・段差の有無 ・障害物の有無 ・水分や油などで滑りやすい場所のチェック ・ケーブルの露出チェックや機材の配置の把握 |

事故やトラブルの起きやすいポイントを事前に把握することで、迅速な対策が可能です。

例えば、イベント会場の入り口が狭い場合は入場制限を検討したり、非常口付近に荷物が置かれないよう誘導策を講じたりするなど、対策方法が考えられます。

さらに、現地調査で明らかになったリスクを数値化する方法を活用すると、対策の優先順位が明確になります。具体的には、各ポイントの「発生確率」や「影響度」を1~5で評価し、次のような判断材料として役立てるのがおすすめです。

| ・重点的に対策すべきエリアの特定 ・必要な警備範囲や警備員数の決定 |

このようなリスク評価の手法により、効率的で合理的な安全体制の構築が可能になります。

ポイント2.スタッフ配置と役割分担を明確に設定

イベント警備を成功させるためには、スタッフの配置計画と役割分担を事前に設定し、緊急時の混乱を未然に防ぐのもポイントの一つです。

担当計画が曖昧な場合、トラブル対応や指示出しが遅れてしまい、イベント警備全体が混乱してしまうおそれもあります。

会場の規模に応じて、ゲート担当・巡回担当・救護担当などチームを分け、各チームにリーダーを置くと連携がスムーズです。役割と連絡先をすべてのスタッフで共有することで臨機応変な対応ができ、円滑なイベント運営に貢献します。

ポイント3.コミュニケーション手段と手順書の整備

コミュニケーション手段と手順書の整備も、イベント警備には欠かせません。連絡ツールや緊急時の手順書を整備しておけば、スタッフ同士の情報共有が漏れることなく確実に行えます。

大規模会場や混雑時にはスムーズな連絡が安全確保に直結し、対応の遅れを防げるため、事前の準備は大切です。例えば、遠隔地にいる本部スタッフと現場をつなぐ無線やチャットツールを用意し、気になった点は即座に共有できる体制を築くのもおすすめです。

手順書には通報の順番や避難誘導ルートをまとめておき、誰でも速やかに正しい行動を取れる体制づくりを推進しましょう。

警備の際のコミュニケーションにも役立つボディカメラの活用については、別記事で詳しく紹介されています。ぜひチェックしてみてください。

イベント警備にG-camを活用した事例

最後に、大型イベントでの警備に株式会社MIYOSHIの「G-cam」を実際に活用した事例を紹介します。

「テーブルウェア・フェスティバル2022」の運営委員会および東京ドーム興行企画部様が、運営において防犯対策や混雑管理の課題を抱えており、その解決策として導入したのがG-camです。

主な導入目的やG-camに決めた理由、効果などを下記にまとめました。

| 導入目的 | ・2会場開催での防犯対策と混雑管理 ・有人警備のコスト削減 ・遠隔で会場の状況をリアルタイム共有 |

|---|---|

| 導入の決め手 | ・G-camの無料デモで機能を事前確認し、操作が簡単だと判断 ・悪天候でも問題なく使用できる耐久性 ・録画機能によりトラブル時の検証が可能 |

| 導入効果 | ・遠隔監視により運営の負担が大幅に軽減した ・出展者のストックヤード管理がスムーズになった ・監視カメラの抑止効果で防犯が強化された ・録画データ活用で問題解決が迅速化した |

▲手軽にブラウザで見ることができる「G-cam」を導入

| 【実際に使用した声】 ・専門知識がなくても電源を入れるだけで監視できるため、運営側の負担が軽減された ・大規模なイベントで、監視カメラが人の目となり、安全管理が強化できた |

参考:【G-cam導入事例】株式会社東京ドーム | MIYOSHI – Powered by イプロス

イベント警備の効率化には監視カメラを導入しよう

イベント警備を成功させるには、来場者の安全を守るための計画づくりやスタッフ配置、迅速なトラブル対応など多面的な準備が欠かせません。

特に大規模な会場や離れた場所でも状況を確認したい場合は、監視カメラの活用で警備業務の効率を大幅に高められます。

なお、株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」は、付属バンドで固定するだけで設置完了するため、取り付けや準備が簡単で期間が限定されたイベントでも、手間なく安全に活用できます。

| カンタン監視カメラ「G-cam」 |

|

|---|

一方で「G-POKE」は、小型・軽量で付属品もなくシンプルに装着でき、作業者への負担を最小限に抑えられる小型ボディカメラです。

| 小型ボディカメラ「G-POKE」 |

|

|---|

「G-cam」「G-POKE」は1週間の無料レンタルも実施しています。お試し後、そのままレンタルも可能ですので、気になる方は下記よりお気軽にお問い合わせください。