少子高齢化による人材不足やSNSを活用した集客方法の変化など、近年の建設業界をとりまく環境は大きく変化しています。こうした変化は工務店の経営にも影響を与え、さまざまな課題が生じているのが実情です。

そこで本記事では、工務店の多くが直面している5つの課題とその対策について解説します。

>>>「工務店経営で直面している5つの課題」を今すぐ見てみる<<<

目次

工務店経営の現状

工務店経営は今、多くの課題と変化に直面しています。

少子高齢化による新設住宅着工数の減少や職人不足、資材価格の高騰など、さまざまな環境が工務店経営の安定を脅かしています。さらに、働き方改革への対応や業務効率化におけるデジタル化の遅れなども、無視できない問題です。

一方で、リフォーム市場の拡大や環境性能の高い住宅への関心の高まりなど、新たな需要や変化する顧客のニーズに対応する力も必要になっています。

このような複雑な状況下で安定した経営を目指すには、まず自社がどのような課題に直面しているのかを正確に把握することが不可欠です。

工務店経営で直面している5つの課題

本章では、多くの工務店が直面している課題を5つに絞って解説します。

次の章で、これらの課題に対する対策も紹介するので、安心して読み進めてください。

課題1:今後ますます深刻化する人材不足

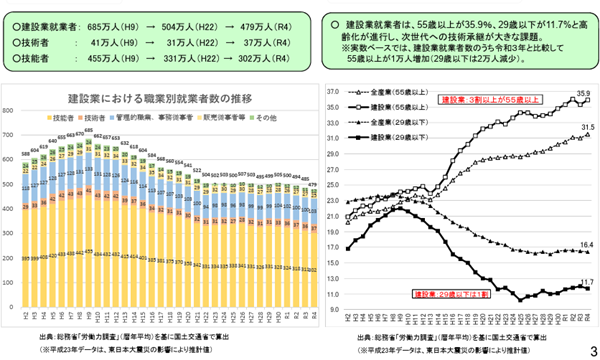

総務省統計局の2024年(令和6年)の労働力調査によると、建設業の就業者は前年に比べ6万人減と大幅な減少が見てとれます。

建設業に従事する55歳以上の割合は増加し続け、令和4年には35%を超えました。一方で、29歳以下の若年層は約11%にまで減少し、今後ますます人材不足が深刻化すると予想されます。

建設業界全体の若年層が増えないまま経験豊富なベテラン職人は次々と引退を迎えるため、現場を支える担い手は今後圧倒的に不足すると懸念されています。

人手が足りなければ現場に出る人材が限られるため、受注機会を逃すだけでなく工期の遅れも発生しかねません。技術やノウハウを持つ人材の減少は、会社の将来を担う後継者不足の問題にも直結するため、事業の継続そのものを脅かすおそれもあるのです。

課題2:資金力不足とキャッシュフローの悪化

建設業の中小企業が感じている資金繰りの調査(資金繰りDI:資金繰り判断指数)では、2025年1月から3月期も0.0を下回っています。

資金繰りDIとは、企業が資金繰りについて「楽である」「普通」「苦しい」と感じているかを数値で示す指標です。プラスの値が大きいほど「楽」と感じる企業が多く、マイナスが大きいほど「苦しい」と感じる企業が多いことを表します。0が分岐点となり、0を下回ると苦しい企業が優勢であることを意味します。

出典:中小企業景況調査報告書(2025年1-3月期)<建設業編>|独立行政法人中小企業基盤整備機構

つまり、「楽である(改善した)」より「苦しい(悪化した)」と答えた企業のほうが多く、資金繰りが苦しいと感じている企業が依然として多いことが見てとれます。工務店は大手に比べると十分な資金力がなく、日々の資金繰りに苦労するケースが少なくありません。

建設業は、材料費や人件費などの支払いが先に行われ、工事代金の入金が後になるという構造的な特徴があります。このような構造のため、突発的な資材高騰や追加工事が発生すると手元の資金が急速に不足しがちです。

また、下記のようなケースでは気付かないうちに赤字工事が増えているおそれもあります。

| 原因 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 正確な原価管理がされていない | 資材価格の変動に対応できていない | ・見積もり時と実際の価格が異なる |

| 労務費が実態とは大きくずれている | ・想定以上に残業が発生している ・ベテランと新人の生産性の差が考慮されていない ・悪天候により作業効率が下がっている | |

| 間接コストの適切な配賦がされていない | ・機材のリースやメンテナンス費用が現場に割り振られず、利益が過大に見える ・事務所経費など直接工事に紐づかない費用が一部の工事にしか配賦されていない | |

| 正確な実行予算管理がされていない | 当初予算と実行予算の乖離が大きい | ・週次や月次などで当初予算と実行予算を比較分析し早期に対策を講じられる仕組みがない |

| 予算超過の兆候を察知するKPIが設定されていない | ・計画進捗率に対する予算消化率や1日あたりの労務費などの指標が設定されていない | |

| 予算管理と現場判断で必要となる支出のバランスがとれていない | ・安全対策のための追加費用が反映されていない ・品質確保のための工程変更が反映されていない |

建設業では、キャッシュフローや資金繰りの管理は極めて重要で、安定した経営のためにはシビアな資金管理が必要です。

課題3:デジタル時代に合う集客方法への対応遅れ

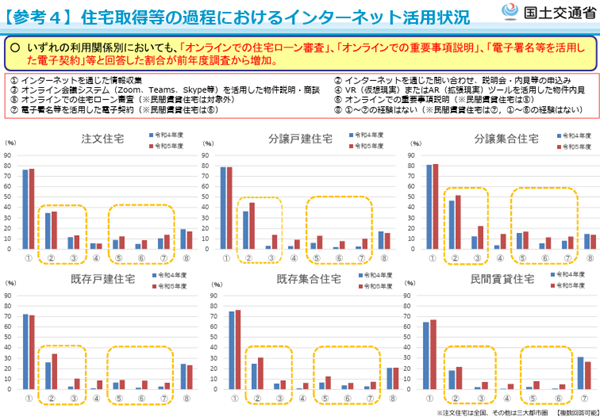

国土交通省が実施した「令和5年度住宅市場動向調査」を見ると、住宅取得においてインターネットを通じ住宅関連の情報収集をしたケースは60~80%と高い割合になりました。

さらに、インターネット経由で説明会や内見の申し込みをした人は、注文住宅で30%を超え、分譲戸建て住宅では50%に迫る勢いとなっています。

出典:令和5年度住宅市場動向調査「住宅取得等の過程におけるインターネット活用状況」|国土交通省

工務店にとって、オンラインでの情報発信やWebマーケティングへの取り組みは、もはや不可欠です。しかし工務店の中には、下記のようにデジタル時代に合った集客を展開できていないケースもあります。

- 自社のWebサイトが古いまま放置されている

- そもそもWebサイトを持っていない

- SNSでの情報発信に手が回っていない

その結果、新たな顧客との接点を作れず受注機会を逃してしまうことになりかねません。

課題4:昔ながらの業務フローが招く生産性の低迷

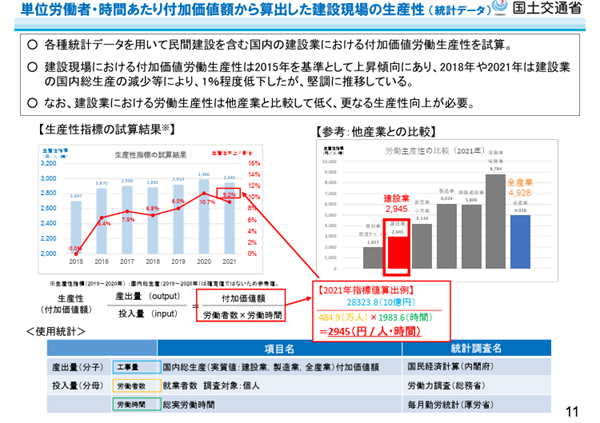

生産性の低さも工務店の経営を圧迫する要因となっています。

下記のグラフでも指摘されているように、建設業界の生産性は他の産業と比べて低く、さらなる改善が必要です。

出典:i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化に向けて~|国土交通省

情報共有は電話が中心で、見積書や図面、請求書などをいまだに紙ベースで管理しているケースも見られます。また、現場監督や職人は現場の状況確認のため1日の中で複数の現場に足を運ぶため、移動時間も大きな負担となっています。

こうした「アナログなやり方が非効率であると認識する」ことが対策への第一歩です。

ITツールを活用すれば効率化できる部分が多いにもかかわらず導入が進んでいない、あるいは導入しても使いこなせていない状況が長時間労働を招き、本来注力すべき業務への時間を奪っていることを理解しましょう。

ちなみに、株式会社MIYOSHIが提供しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、赤外線カメラ搭載で昼夜を問わず監視できます。

遠隔で現場の状況をいつでも確認できるため、実際に現場へ足を運ぶ回数や移動時間を削減できる点もメリットです。

「G-cam」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ、ダウンロードしてご確認ください。

\ 現場への移動の負担を軽減! /

課題5:業界全体に見られる防犯意識の低さ

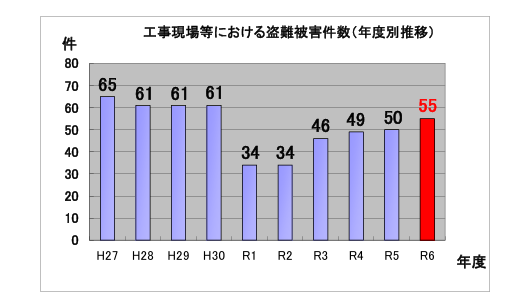

国土交通省によると、令和6年度に届け出があった工事現場の盗難被害は、関東地方整備局管内だけでも50件以上発生しました。届け出ていないケースも考えられることから、実際の被害はさらに拡大していると想定されます。

出典:令和6年度 関東地方整備局管内直轄工事等における盗難被害状況|国土交通省

残念ながら、建設業界全体の防犯に対する意識は、いまだ低いといえます。被害に遭っても「仕方がない」と泣き寝入りしてしまうケースも多く、盗難被害は一向になくなりません。

下記記事では、導入した防犯カメラ映像が盗難犯の逮捕に貢献した工務店での事例を詳しくご紹介しています。

「盗難被害は泣き寝入りするしかない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

工務店経営における課題解決のための5つの対策

課題を抱えているからといって、手当たり次第に対策を打つとかえって非効率になりかねません。

人材不足だからと教育体制が整わないまま未経験者を大量に採用しても、現場でミスや手戻りが多発するのは容易に想像できます。

そこで本章では、前章で挙げた5つの課題に対応する具体的な改善策を見ていきます。

1つの対策が多方面に好ましい影響を与えることもあるため、それぞれがどのように影響しているかも併せて読み進めてください。

対策1:魅力ある職場づくりと新4Kの推進

深刻な人材不足に対応するには、「ここで働きたい」と思われる魅力的な職場づくりが最も重要です。

給与体系の見直しや社会保険の完備だけでなく、下記のような新しい制度の導入も検討しましょう。

| 【フレックス制度】 ・始業や終業時刻、労働時間を自ら調整できる制度 ・仕事とプライベートのバランスを調整しながら効率的な働き方の実現を目指す ・チーム内の調整やコアタイムを除くなど工夫したフレックス制度の導入を検討 【導入効果】 ・従業員が自身の業務時間を柔軟に調整でき時間外労働が削減 ・従業員のワークライフバランスが改善され満足度が向上 ・働きやすい職場環境のイメージが人材確保と従業員の定着率を向上 |

| 【ジョブローテーション制度】 ・さまざまな職種や業務を一定期間ごとに経験することで、従業員に幅広いスキルと視野を養ってもらいスキルの底上げを狙う制度 【導入効果】 ・他部門の仕事を理解でき部署間の連携ミスが減りプロジェクトの進行がスムーズ ・キャリアの幅が広がることで従業員の満足度が上がり離職を防止 ・複数業務を経験することで現場での判断スピードや生産性が向上 |

プライベートも大切にできる労働環境の改善は、「残業や休日出勤をどのように減らすか」という業務効率化にも関わってくるため、既存の仕組みで解決できなければこうした新しい仕組みを導入するしかありません。

なお、建築業界の古い3Kのイメージを払拭し、「新4K(給与が良い・休暇が取れる・希望が持てる・かっこいい)」を目指す取り組みについては、下記の記事で解説しています。併せて参考にしてください。

対策2:利益率を高める財務管理とコスト削減の取り組み

資金繰りの安定には、工務店の経営者自身が経費や売上など、財務上の数字が会社にどのように影響するかを正確に把握することが不可欠です。

最適な見積もりを作成するAIツールを使って実行予算の精度を高める、リアルタイムで収支を把握し赤字の兆候を早期に発見できる仕組みを取り入れるなど、不採算工事の対策を打つのもおすすめです。

不採算工事の対策については、下記のチェックリストをお役立てください。

| 【不採算工事を早期発見・対策するためのチェックリスト】 | |

|---|---|

| 原価管理の精度確認 | ・資材の見積もり単価と実際の購入価格に乖離はないか ・資材価格の変動に対して定期的に見直しをしているか ・労務費の実績が想定と大きく異なっていないか・残業時間や人材(ベテラン・新人など)を踏まえた労務費か ・天候悪化などによる作業効率低下を見込んで原価に反映しているか |

| 間接費の配賦適正化 | ・機材のメンテナンス費用を工事ごとに適切に配分しているか ・事務所経費などの共通費用が、工事の規模や工期に応じて適切に按分されているか |

| 実行予算管理体制の整備 | ・当初見積と実行予算の差異を定期的にチェックする仕組みがあるか ・工事ごとに週次や月次で原価と進捗を比較・分析しているか ・原価の偏り(序盤で資金を使い切るなど)を可視化できているか |

| KPIによる予兆検知 | ・予算消化率と進捗率を照らし合わせるKPIを設定しているか ・1日あたりの平均労務費や工程別原価など、工事中にチェックすべき数値指標を設けているか |

| 現場支出とのバランス確認 | ・安全対策や品質確保のための追加支出を事前に計画し、予算に組み込んでいるか ・現場判断によるコスト増加(工程変更・手戻りなど)をリアルタイムで把握しているか |

こうした財務管理と同時に、材料の仕入れ方法の見直しや業務効率化による間接コストの削減など、地道なコスト削減の努力も必要です。日頃から業界団体や自治体、同業者など、補助金・助成金の情報収集も積極的に行い、資金調達の選択肢も広げておきましょう。

とはいえ、自社の管理体制にどんな弱点があるか、すぐに見抜くのは難しいものです。 そこで当サイトでは、盗難リスクの見落としや現場の“困りごと”を整理できる 「現場の困りごとチェックリスト」をご用意しました。

| ✅ 自社の現場にどんな課題があるかチェック形式で把握できる ✅ 対策の抜け漏れや改善点のヒントが見つかる ✅ PDFで無料ダウンロード可能 |

防犯対策・進捗管理・人手不足など、現場でありがちな悩みを“見える化”し、次に取るべき行動を整理したい方は、下記からお気軽にダウンロードしてご活用ください。

\ 現場ごとに異なる課題を見える化できる!/

対策3:SNSなどを活用したオンラインの集客力強化

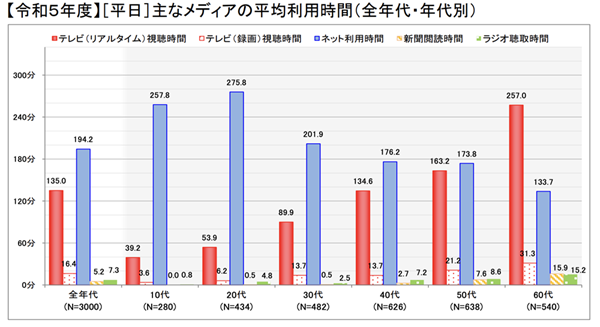

下記のグラフは、令和5年度における平日の主なメディアの利用時間を世代別・曜日別に示したもので、青色の棒グラフがインターネット(ネット利用時間)を表しています。

20代・30代を見てみると、インターネット利用時間は20代で平日約4.5時間、30代は3時間以上と、他の世代と比べて長時間の利用傾向となっています。

出典:令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書|総務省情報通信政策研究所

住宅購入のメインとなるこうした世代では、テレビなど他のメディアに比べ、InstagramやYouTubeなどSNSを含むインターネット利用が圧倒的です。

顧客のニーズに対応し集客力を強化するためには、オンラインのアプローチが不可欠といえます。

| 【WebやSNSの活用例】 ・自社のホームページの充実(施工事例、お客様の声などで自社の強みをアピール) ・ブログでの情報発信とSEO対策(住宅関連のお役立ち情報やDIYの記事など) ・InstagramやLINE公式アカウントなどSNSにおける見込み顧客との交流 ・メールマガジンなどで見込み顧客への定期的な情報提供 |

一方で、昔ながらの紹介や口コミも依然として大切で、地域密着型の工務店にとっては地域での評判や信頼がビジネスの基盤となります。

既存顧客との良好な関係を維持するためにも、定期点検やOB顧客向けの住宅関連セミナー、イベント開催など、顧客満足度を高め自然と紹介が生まれるような仕組みづくりにも注力しましょう。

対策4:ITツール導入による生産性向上

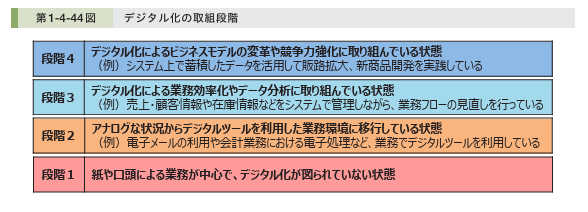

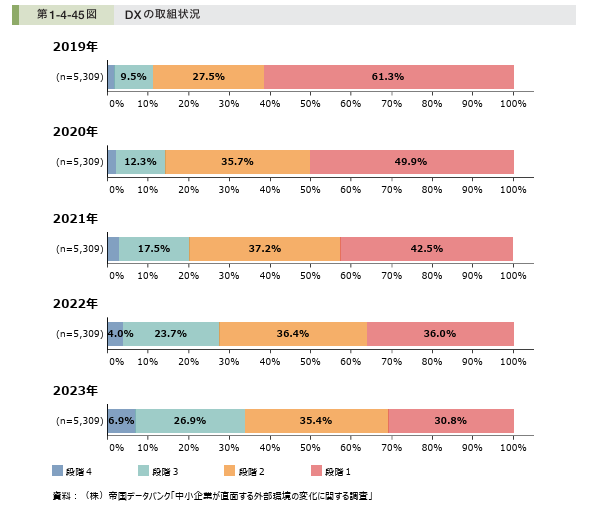

下記のグラフは、中小企業のデジタル化(DX)の取り組み状況を示しています。

2019年は、まだDXに取り組み始めて間もない企業が多い中、2023年には業務効率化やデータ分析、さらには競争力強化の段階に進んでいる企業が増えているのが見てとれます。

出典:中小企業白書「中小企業・小規模事業者が直面する課題と今後の展望」|中小企業庁

DXを積極的に進めている企業とそうでない企業の差は、確実に広がっています。アナログ業務による生産性の低さを解消するには、業務や情報管理のDX推進は避けて通ることができません。

| 【DXの事例】 ・見積作成や原価管理などにソフトを導入 ・使い慣れているスマートフォンに勤怠アプリを導入 ・図面や書類をデータでクラウド管理し共有 【導入の効果】 ・ソフトの導入により作業時間が短縮し手入力によるミスの削減と精度の向上 ・勤怠アプリから日報などが送信できるため直行直帰が実現 (移動時間を考慮し作業を早めに切り上げる必要がなくなるなど) ・クラウド管理で外出先からの確認が可能なため協力会社との情報共有がスムーズ |

自社の課題や規模に合ったツールを選び、まずはスモールスタートでの導入がおすすめです。

対策5:防犯に対する意識改革と体制の強化

先述したように、建設業界での盗難は「泣き寝入りするしかない」ととらえるケースも多く、このままでは盗難被害は一向になくなりません。

盗難による損失を補填するより被害を防ぐために先手を打つほうが少ないコストで済むことから、まずは被害を未然に防ぐ意識を持つことが重要です。

そこでおすすめなのが、盗難の抑止力にもなる防犯カメラの設置です。

なお、株式会社MIYOSHIがレンタルサービスを提供しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、360°(横350°・縦90°)の広範囲を監視できるため、限られた台数でも効率よく現場全体をカバーでき、低コストでの導入が可能です。

加えて周囲の明るさを自動で感知し、夜間は赤外線モードに切り替わるため、暗闇でも最大50m先まで監視が可能です。現場に足を運ばずとも、昼夜問わず遠隔から状況を把握でき、夜間の巡回業務の削減や人件費の抑制にもつながります。

初期費用0円、月額レンタル料金9,800円(税抜)のみで手軽に導入できる「G-cam」の詳細は、下記バナーをクリックし資料をダウンロードしてご確認ください。

\ 1週間の無料お試し後そのままレンタルもOK! /

工務店だからこそできる強みを活かした経営戦略5選

工務店には、大手にはない独自の強みがあります。本章では、工務店ならではの強みと、それを活かした具体的な5つの経営戦略を解説します。

- 選ばれる理由になり得る「顔の見える関係性」の活用

- 地域密着だからこそ活かせる「地元ならでは」の家づくり

- 「職人技」の見える化とコンテンツの発信

- 大手が手を出しにくい市場を狙った「柔軟なカスタマイズ」

- 「地域をつなぐ」長期的なポジショニングの価値提供

どのような経営戦略があるのか、みていきましょう。

戦略1:選ばれる理由になり得る「顔の見える関係性」の活用

経営者自らが顧客と向き合う「顔の見える関係性」は、工務店最大の強みといえます。

顧客にとっては、経営者が現場にいることの安心感は大きいものです。決定権を持つ経営者が現場にいることで、迅速な意思決定や柔軟な対応ができる姿勢のアピールも可能です。

また、経営者自らが家づくりの思いを直接伝えたり、施主の記念日に経営者がお祝いの言葉を伝えたりといったきめ細かな対応ができるのも、工務店ならではです。

担当者との信頼関係は、住宅購入を後押しします。顧客が経営者とつながれる距離の近さを、経営戦略の柱の一つとして積極的に活用しましょう。

戦略2:地域密着だからこそ活かせる「地元ならでは」の家づくり

地元の気候などを熟知していることも、工務店の強みです。

例えば、豪雪地帯なら雪対策、海沿いなら塩害対策など、地域特有の気候に対応した家づくりを積極的に提案。また、地元の木材や素材を活用した地産地消の家づくり、地元の家具職人やクラフト作家とコラボレーションしたインテリアの提案なども積極的に行います。

求められている家づくりのニーズを把握し、地元のつながりを積極的にアピールして差別化を図りましょう。

戦略3:「職人技」の見える化とコンテンツの発信

地元で培ってきた工務店の強みを、現代のニーズに合わせて発信するのも有効な戦略の一つです。

例えば、ベテラン職人の技術を動画で記録し、若手育成に活用するだけでなく顧客向けやターゲット層にコンテンツとして発信します。

見学会で普段見えない構造部分の技術を公開し品質の高さを実感してもらったり、DIYセミナーなどで披露する場を設けたりするのも効果的です。

施工品質の高さや技術を「見える化」し、工務店の価値を顧客に発信しましょう。

戦略4:大手が手を出しにくい市場を狙った「柔軟なカスタマイズ」

在宅ワーク仕様やペット共生など、特定のライフスタイルに合わせたニッチな市場、さらに狭小地・変形地など、大手が手を出しにくい市場を狙うのも一つの戦略です。

大手ハウスメーカーが得意とする標準化・規格化とは異なり、標準化に縛られない自由度が高いのも工務店の強みです。

さまざまな顧客のニーズに対し柔軟に対応できる強みを、積極的に訴求しましょう。

戦略5:「地域をつなぐ」長期的なポジショニングの価値提供

建物を建てるだけでなく、地域と積極的に関わり長期的な視点で事業を展開していくことも、地元に強い工務店にとって効果的な戦略です。

例えば、下記のような方法があります。

- 施主だけでなく地域住民も招いてイベントを開催する

- 清掃活動で地域の美化に貢献する

- 古民家をリノベーションして地域住民が集まる場として提供する など

地域にとってなくてはならない存在という工務店の新たな価値を提示しましょう。

工務店の強みを活かし、変化に強い工務店経営をめざそう

建築業界を取り巻く環境はさまざまな課題に直面しており、それにともなって工務店経営も変化を迫られています。変化に対応できる経営戦略を立てるためには、まず戦略を練るための時間が必要です。

とはいえ、日々の業務に追われて時間を捻出できないケースも少なくありません。

そこでおすすめなのが、時間を捻出できる防犯カメラの設置です。防犯対策に特化していると考えられがちな防犯カメラですが、現場の状況が遠隔から映像で確認できるため、現場に行く回数が減るなど、実は業務効率化の面でも大きな効果が期待できるツールです。

なお、株式会社MIYOSHIのカンタン監視カメラ「G-cam」とハンズフリーの小型ボディカメラ「G-POKE」は、初期費用0円、月額料金9,800円〜レンタルが可能で、盗難対策やDX化のスモールスタートに適しています。

面倒なネットワーク設定が不要で、それぞれ1週間の無料レンタルも実施しているので、幅広い環境下で気軽にお試しいただけます。

お試し後そのままレンタルも可能な「G-cam」と「G-POKE」の詳細は、下記のバナーをクリックし資料をダウンロードしてからお申し込みください。

\ 届いてからわずか3ステップで監視スタート! /

\ 置くだけ・作業着に付けるだけで手軽に使える! /