安全配慮義務とは、労働者が安全で健康的に働ける環境を維持するための事業者側の責任のことです。この義務を怠り、過重労働やハラスメントで従業員に損害を与えれば、企業は高額な損害賠償リスクに直面するおそれがあります。

本記事では、安全配慮義務の基本から対策まで網羅的に解説します。賠償リスクの回避や安全管理体制の構築の参考にぜひ最後までご覧ください。

安全配慮義務の遵守には、デジタルツールの活用がおすすめです。株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、月額9,800円(税別)、初期費用・送料は無料でレンタル可能なため、導入費用を抑えて安全管理体制が強化できます。届いたその日から利用可能なG-camの詳細は、下記のボタンから資料をダウンロードしてご確認ください。

\ 1週間の無料レンタル実施中! /

目次

安全配慮義務とは?法的根拠と適用範囲も解説

この章では、安全配慮義務について3つの項目に分けて解説します。

安全配慮義務の基礎知識についてみていきましょう。

1.安全配慮義務の定義

安全配慮義務とは、企業(使用者)が労働契約を結んだ従業員に対し、その生命と身体・心身の健康が損なわれないよう、必要な配慮をする法的な義務のことです。この義務は、雇用契約を結んだ時点で企業に課せられます。

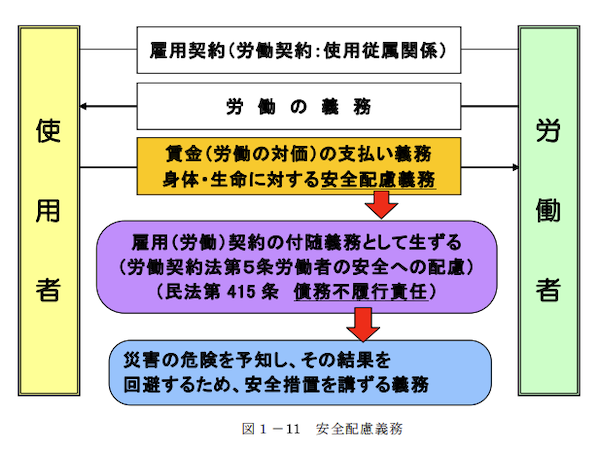

安全配慮義務における、使用者と労働者の関係は下記のとおりです。

物理的な安全(労災防止)だけでなく、精神的な健康(メンタルヘルス)への配慮も含まれます。

そのため、長時間労働による過労や職場でのハラスメントによるメンタル不調の放置も、原則として企業の安全配慮義務違反です。従業員が安全かつ健康に働ける職場を提供するのが、企業の重要な責任です。

2.法的根拠

安全配慮義務の中核となる法的根拠は、労働契約法第5条です。

この条文で使用者(企業)は、「労働者が安全・健康に働けるよう配慮する義務」を負うことが、明確に定められています。

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

この義務は民法上、労働契約に基づく使用者の責任です。

企業が義務を怠り労働災害が起きた場合、使用者(企業)は民事上の損害賠償責任を負うことになります。また、安全教育や健康診断の実施を怠るなど、労働安全衛生法に違反した場合は50万円以下の罰金などの罰則の対象です。

これは、契約上の義務を果たさなかったことによる債務不履行責任や、不当な行為による不法行為責任であり、損害賠償請求の要因となります。

3.適用範囲

安全配慮義務は、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員など雇用するすべての労働者に適用されます。

複雑なのは、直接雇用関係がないケースです。

- 派遣労働者

原則として雇用主(派遣元)が義務を負いますが、派遣先企業も実際に指揮命令する使用者として一定の責任を負う - 下請け労働者

元請企業は、下請け企業が雇用する労働者に対しても、安全配慮義務を負う場合があると最高裁判例で示されている - 一人親方・自営業者

2023年4月以降、企業は自社の作業場で働く一人親方や自営業者(労働者以外)に対しても、労働者と同等の安全対策を講じる義務が明確化された

安全配慮義務が適用される範囲は広いため、自社の作業場や指揮下にあるすべての人の安全を包括的に管理する体制が必要です。

安全配慮義務違反となる判断基準

裁判所が企業の安全配慮義務違反を判断する際、最も重視されるのが次の2つの基準です。

- 1.予見可能性

- 企業は、従業員に危険や健康障がいが発生する可能性を事前に知ることができたか?(リスクの兆候を把握できたか)

- 2.結果回避可能性

- 予見できた場合、企業が適切な措置を実施すればその損害や結果を防げたか?(取るべき対策を講じたか)

例えば、次の場合には企業は責任を問われるおそれがあります。

- 1.従業員が長時間労働で体調を崩しているサインが出ていた(予見可能性あり)

- 2.サインが出ていたのにもかかわらず、業務量の調整や面談といった措置を取らなかった(結果回避可能性あり)

万が一、事故や健康被害が発生し企業の責任が問われる事態になった際、裁判所は「予見可能性」と「結果回避可能性」という客観的な事実に基づいて判断します。企業が自らの安全管理を適切に実施していたことを示すには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

その際、現場の状況を客観的に記録・確認できる手段として有効なのが監視カメラです。株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、モバイルSIM内蔵でネットワーク設定済みのため、電源を入れるだけですぐに監視をスタートでき、現場の記録体制を迅速に整えることが可能です。1週間無料でレンタルでき、まず使用感を確かめてからの本格的な導入も可能です。高額な賠償リスクから企業を守るG-camの詳細は、下記ボタンから資料をダウンロードしてご確認ください。

\ わずか3ステップで設置完了! /

安全配慮義務違反となる代表的な3つのケースと判例

企業が特に高額な損害賠償リスクに直面しやすいのは、次のようなケースです。

特に、過重労働は企業の責任が明確に問われる典型的な例です。過去の重要な判例から、予見可能性と結果回避可能性の判断基準を確認しましょう。

ケース1.長時間労働の放置

長時間労働を放置した結果、従業員の健康を損なうケースです。例えば、月80時間超の残業を放置し、従業員が脳・心臓疾患(過労死)を発症・死亡したなどが該当します。

長時間の残業が続く状況は、健康被害の「予見可能性」が高いと判断され企業の責任が重く問われます。

ケース2.ハラスメントの看過

職場内のいじめやハラスメントを把握しながら、適切な対応を怠ったケースです。法改正により「防止措置義務」が明文化されています。

例えば、上司や同僚によるパワハラ、いじめを会社が認識しながら放置した結果、従業員が精神疾患を発症したケースなどが当てはまります。

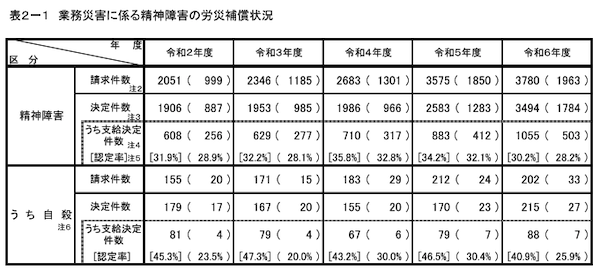

なお、2024年度の精神障がいによる労災認定件数は1,055件となっており、その主な原因はハラスメントです。

出典:表2-1 業務災害に係る精神障害の労災補償状況|厚生労働省

ハラスメントが予見できたにもかかわらず防止措置を怠ることは、「結果回避可能性」を満たさなかったとみなされ、企業の責任を決定づける要因となります。

ケース3.安全管理の不備

作業環境や手順における物理的な危険に対して対策を怠ったケースでも、損害賠償リスクが発生します。例えば、危険な作業を行う際、適切な安全措置や教育を怠った結果、転落や挟まれなどの労災事故が発生した場合が挙げられます。

設備や作業手順の不備は、企業が「危険を予見」でき「適切な処置によりリスクを回避」できたはずとして、安全管理体制の不備が追及されます。

【判例】過重労働による安全配慮義務違反

代表的な判例として、企業の安全配慮義務違反が認められた裁判事例を紹介します。

- 【過重労働による新入社員の過労自殺(電通事件:最高裁平成12年3月24日判決)】

- 大手広告会社の新入社員が、恒常的な深夜残業や休日出勤により長時間労働を強いられた結果、精神疾患を発症し自殺した事件です。

- 会社側は、社員の労働時間を適正に管理し、健康状態を把握する義務を怠ったとして訴えられました。

- 1.予見可能性

- 会社は、労働時間の極度の長さや被害者から長時間労働に関する報告を受けており、健康障がいの危険性を予見できた

- 2.結果回避可能性

- 長時間労働を是正したり、適切な産業医面談や業務の軽減措置を講じたりすることで自殺という結果を回避できたにもかかわらず、その義務を怠っていた

参考:うつ病による過労自殺について使用者の安全配慮義務違反を認めるリーディングケースとなった裁判事例(電通事件)|働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

裁判所は、会社に対し安全配慮義務違反を認め、高額な損害賠償責任を命じました。この判例は、企業の健康配慮義務の範囲が物理的な安全だけでなく精神的・心理的な側面にも及ぶことを明確にした、現代の安全配慮義務を考えるうえで最も重要な事例の一つです。

安全配慮義務違反の裁判事例についての詳細は、下記の記事にて解説していますのでご覧ください。

安全配慮義務を守るために企業がやるべき対策4選

この章では、企業が安全配慮義務を実践するための4つの対策について、最新動向を踏まえて解説します。

自社の安全管理体制を見直し、リスクを抑えるためのアクションプランへとつなげてみましょう。

対策1.物理的なリスクの排除

企業がまず取り組むべきは、物理的な労働災害リスクの排除です。

| 【具体的な対策】 ・安全柵や防護カバー・非常停止装置などを適切に設置し、維持管理する ・事前に現場の危険源を評価するリスクアセスメントを実施し、転倒・墜落・挟まれなどの事故リスクを取り除く |

近年は地球温暖化にともなうリスクが高まっています。2025年6月以降、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症の具体的措置が義務化されました。適切な休憩場所の確保や水分補給の徹底など、最新の法改正情報に注意し対策をしましょう。労働災害のリスクを下げるためには、事前に危険を予知し対策を取ることも重要です。

下記の記事では、危険予知活動の基礎知識やすぐに使える例文について解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

対策2.従業員への教育と管理

安全は設備だけでは守れないため、働く人への教育と管理も必須です。

| 【具体的な対策】 ・業務に必要な安全衛生教育の徹底(労働安全衛生法第59条) ・管理監督者による現場の巡回、危険行為の改善 |

近年はテレワークなど働き方が多様化しています。オフィス外で働く従業員に対しても、適切な作業指導や長時間労働にならないための管理を怠らないよう配慮が必要です。

対策3.ヘルスケアの実施

従業員の心身の健康を守ることは、安全配慮義務のなかでも特に重要なポイントです。

| 【具体的な対策】 ・定期健康診断・ストレスチェックの実施 ・健康診断の結果に応じて就業上の配慮、作業の軽減などを実施 ・産業医や地域産業保健センターなどの活用 ・時間外労働が月80時間を超える従業員への産業医による面接指導の実施 |

ヘルスケア体制の整備は、従業員の心身の変化を早期に把握し、重大な健康被害を未然に防ぐための実効性の高い手段といえます。

対策4.快適で安全な職場環境の整備

パワハラ防止措置は、全企業で義務化されています。従業員が安心して働ける職場環境を整備していきましょう。

| 【具体的な対策】 ・就業規則での禁止規定や研修の実施 ・相談窓口の設置(社内外に複数) ・上司によるラインケア(部下の体調や様子の変化に気付き、人事や産業医につなぐこと)の教育の実施 |

参考:労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!|厚生労働省

セクハラやマタハラ(妊娠・出産等に関するハラスメント)についても、男女雇用機会均等法等に基づき、同様の防止措置を取らなければなりません。さらに、近年増加しているカスハラ(カスタマーハラスメント)の対策も大切です。

カスハラについては2026年度中にも防止措置が義務化される予定です。企業は顧客からの不当な要求や暴言から従業員を守るための体制づくりを急ぐ必要があります。

カスハラ対策の詳細は下記の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

違反したらどうなる?企業が負う3つの法的責任リスク

本章では、安全配慮義務に違反した際に企業に何が起きるかを3つの項目に分けて解説します。

責任1.民事上の責任

安全配慮義務の違反が認められた場合、企業が負う最も大きなリスクは民事上の損害賠償責任です。具体的には、下記の法的な根拠と賠償の範囲に基づき責任を負います。

| ・企業は、労働契約上の義務違反(債務不履行)や故意・過失による権利侵害(不法行為)に基づき、損害賠償を請求される ・賠償額には、治療費・休業補償・死亡や後遺症に対する逸失利益・慰謝料が含まれる 参考:民法 | e-Gov 法令検索 |

過労死や過労自殺といった重大事案では、数千万円から1億円を超える損害賠償が命じられるケースも少なくありません。さらに、事故が公になれば企業の信用やイメージが大きく低下し、人材採用や取引にも悪影響を及ぼすことも考えられます。

責任2.行政上の責任

労働安全衛生法などに違反があった場合、企業は労働基準監督署(労基署)による行政指導の対象となります。労働安全衛生法などの法的根拠に基づき講じられる行政措置は、下記のとおりです。

| ・労基署は事業場に立ち入り調査を行い、違法な長時間労働や健康診断の未実施などが発覚すれば是正勧告を実施する ・勧告に従わない場合や、重大な危険が認められる場合は、機械の使用停止命令や作業停止命令といった行政処分が科されることがある 参考:安全衛生管理の基本|厚生労働省 |

重大な労働災害を起こした場合は、労働局から一定期間の公共事業の指名停止(入札参加禁止)といった厳しいペナルティを受けるおそれもあります。

責任3.刑事上の責任

安全配慮義務そのものに直接的な刑事罰はありませんが、関連法令の違反には下記のような罰則が設けられています。

| ・労働安全衛生法上の安全措置義務違反や健康診断実施義務違反などがあった場合、50万円以下の罰金や、6ヵ月以下の懲役といった罰則が科される ・法人(企業)だけでなく、経営層や現場の管理職個人も処罰の対象となる両罰規定がある 参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索 |

過労自殺で社会的に注目された電通事件では、法人と幹部が過重労働に関する労基法違反で起訴され、有罪判決を受けています。刑事処分は、企業の信用に決定的な打撃を与える重大な事案です。

管理体制を強化して安全配慮義務に努めよう

安全配慮義務は、企業のコンプライアンスの基礎であり経営の最重要課題です。「従業員が安心して働ける会社づくり」という積極的な企業努力で、企業の信頼と持続的な発展につなげていきましょう。大切なのは、「配慮しているつもり」ではなく、客観的に証明できる状態をつくることです。そこで、現場の状況を自動で記録・保存できるデジタルツールが役立ちます。

株式会社MIYOSHIが提供する「G-cam」は、月額9,800円(税別)からレンタル利用できるカンタン監視カメラです。初期費用・送料は無料、設定済みルーター搭載で届いてからわずか3ステップで、安全管理体制強化に向けた監視が可能になります。

赤外線照射で夜間の撮影も可能なG-camの詳細は、下記のボタンをクリックして資料をダウンロードしてご覧ください。

\ 1週間の無料レンタルで使用感を確認できる! /