警備の現場では、「あと少しで大事故になるところだった」という場面に遭遇することが珍しくありません。こうした「ヒヤリ」「ハッ」とする体験は「ヒヤリハット」と呼ばれ、やがて取り返しのつかない重大事故につながるおそれがあります。

本記事では、警備業界で実際に起きたヒヤリハット事例を、警備業務の分類(1号〜4号業務)ごとに整理して紹介します。各事例の具体的な対策はもちろん、これらの経験を事故防止や現場教育にどう活かせるかも詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

>>>さっそく警備員のヒヤリハットの事例をみてみる<<<

目次

ヒヤリハットとは?

ヒヤリハットとは、事故には至らなかったものの、危うく事故になりかけた出来事を指します。例えば、警備業務でのヒヤリハットには下記のようなケースがあります。

- 車両が思わぬ方向に進入してきて、接触しそうになったが間一髪で回避できた

- 巡回中、急な階段で足を踏み外しかけたが、手すりにつかまり転倒を免れたなど

多様な体験を軽視せずに記録・共有することで、重大事故の未然防止や再発リスクの低減が可能です。警備業務においても、日々の注意と情報の蓄積が安全管理の基盤となります。

ハインリッヒの法則とヒヤリハットの関係

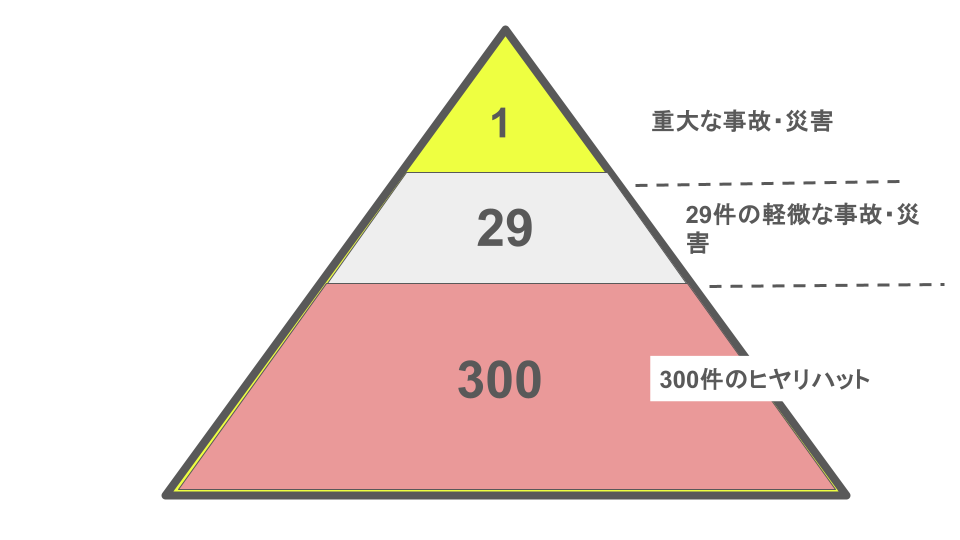

ハインリッヒの法則とは、「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故、さらに300件のヒヤリハットがある」というアメリカの損害保険会社の安全技師であったハインリッヒが発表した法則のことです。

参考:ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)[安全衛生キーワード]|厚生労働省

警備員の現場でも同様で、小さな見落としや判断ミスが積み重なると重大事故につながるリスクが高まります。ヒヤリハットを適切に把握・共有することは、事故防止の第一歩です。

警備業務でヒヤリハットが多発する理由

警備員は、人や車両の動きが多い現場に立つことが多く、突発的な状況変化や予期せぬ行動に対応しなければなりません。

例えば、次のような場面が挙げられます。

| 施設警備 | 不審者の侵入、設備の故障や異常 |

|---|---|

| 交通誘導警備 | 車両や歩行者の予測不能な動き |

| 雑踏警備 | イベント会場での混雑や群衆の突発的な行動 |

| 輸送・身辺警護 | 外部からの接触や脅威への対応 |

人の注意力や判断力だけに頼らざるを得ない瞬間が多く、わずかな油断や見落としが重大事故につながりやすいため、警備業でヒヤリハットが多発する要因となっています。

警備業の労働災害の実態

警備業は、施設警備・交通誘導・貴重品運搬・身辺警護といった多様な業務を担っており、常に危険と隣り合わせの職種です。

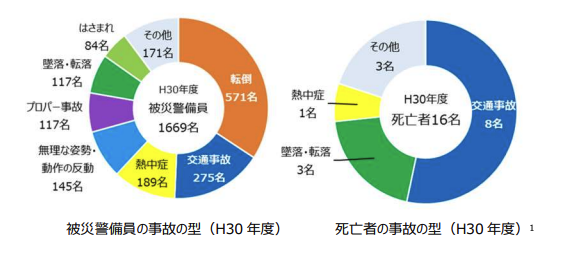

厚生労働省委託事業が調査した「未熟練労働者の安全衛⽣教育マニュアル 警備業編」によると、警備員の労働災害は近年増加傾向にあり、平成30年度には1,669人が休業4日以上の労働災害に遭い、死亡者も16人に及んだと報告されています。

出典:「未熟練労働者の安全衛⽣教育マニュアル 警備業編」|平成31年度 未熟練労働者に対する安全衛⽣教育マニュアル作成委員会

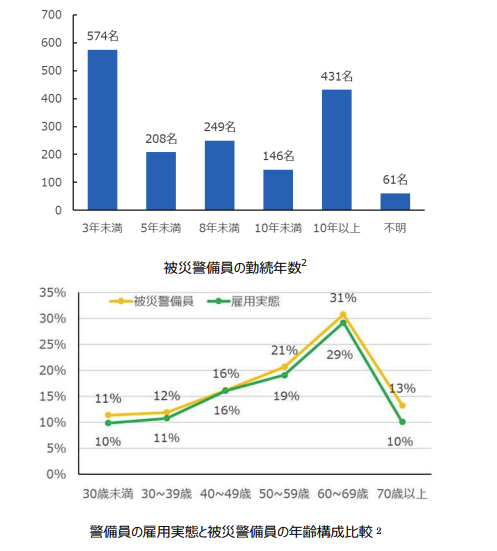

また、全体の約3分の1を占める勤続年数3年未満の未熟練労働者は、特に事故に遭いやすいことが明らかになっています。60~69歳の警備員も災害発生率が高いことから、経験不足や体力・判断力の低下が事故リスクを高める要因といえるでしょう。

出典:「未熟練労働者の安全衛⽣教育マニュアル 警備業編」|平成31年度 未熟練労働者に対する安全衛⽣教育マニュアル作成委員会

発生状況をみると、1号警備(施設警備)や2号警備(交通誘導・雑踏警備)での労働災害が全体の77%を占め、なかでも「巡回中の転倒」「車両誘導中の事故」「熱中症」が多く発生しています。特に交通事故は死亡災害につながる可能性が高いとされ、実際に平成30年度の死亡者16名のうち8名が交通事故によるものでした。

このように、警備業務では業務内容ごとに特有のリスクがあり、ヒヤリハット事例の収集・共有やKY活動による危険予知が欠かせません。

【種類別】警備員のヒヤリハット事例

警備の各分野(1号~4号)では実際にどのようなヒヤリハットが起きているのか、警備の種類ごとに具体的な事例をみていきましょう。

事例1.1号警備(施設・常駐警備)

施設やオフィスビル、工場などに常駐して巡回を行う1号警備では、日常の点検や巡回の中で多くのヒヤリハットが発生します。

例えば「濡れた床で転倒しかけた」「暗所で足を踏み外しそうになった」「鉄扉に挟まれそうになった」など、一歩間違えれば大きな事故につながるケースも少なくありません。

こうした1号警備特有の事例を紹介します。

- ▼1号警備でよくあるヒヤリハット事例

- ・巡回中の転倒:濡れた床や通路のくぼみに足を取られて転倒しそうになった

- ・夜間巡回の転落:暗い中で懐中電灯を使用せず巡回し、足を踏み外して転落しそうになった

- ・油断による挟まれリスク:工場敷地内の鉄扉を開放したまま巡回したところ、突風で閉まり挟まれそうになった

一見ささいに思える出来事も、現場では大きな事故につながるおそれがあります。日常業務の中で見落としがちな危険を知ることが、事故防止の第一歩です。

事例2.2号警備(交通誘導・雑踏警備)

車両や歩行者の出入りが頻繁な道路工事現場や施設の入り口警備での2号警備では、警備員一人一人の判断ミスが大きな事故に直結するおそれがあります。また、屋外での警備が多いため、熱中症リスクにも十分注意しなければなりません。

2号警備ならではのヒヤリハット事例は、下記のとおりです。

- ▼2号警備でよくあるヒヤリハット事例

- ・車両誘導ミス:車両のバック誘導中、「止まれ」の指示が間に合わず自転車と接触しそうになった

- ・障害物の見落とし:トラックの交通誘導をしていた警備員が電柱を見落とし、バックしてきたトラックと電柱に挟まれそうになった

- ・熱中症:夏場の炎天下で立哨中に熱中症になり、倒れそうになった

- ・雑踏警備でのトラブル:イベント会場で人の流れが滞り、将棋倒しが発生しそうになった

「車両の死角」「雑踏での混雑」など、2号警備の現場には一瞬の判断が命運を分けるシーンが多く存在します。

事例3.3号警備(現金・貴重品等運搬警備)

金融機関や企業から現金・貴重品・重要書類などを安全に運搬する3号警備では、車両が狙われやすく、移動や積み下ろし作業に常にリスクがともないます。

移動中の交通事故、現場での転倒・挟まれ、不審車両による接触など、重大な災害につながりかねない「ヒヤリハット」が発生します。

ここでは、3号警備における代表的なヒヤリハット事例をみていきましょう。

- ▼3号警備でよくあるヒヤリハット事例

- ・交通事故のリスク:現金輸送中に交通事故に遭いそうになった

- ・転倒・挟まれ:現金・貴重品などを運搬中に転倒しそうになった

- ・積み下ろし作業中の挟まれ:現金・貴重品の積み下ろし作業中に、車両と障害物の間に挟まれそうになった

- ・不審車両の接近:信号待ち中に不審車両が近づき、襲撃されそうになった

ルーティンのように見える運搬業務でも、実際には思わぬ危険と隣り合わせです。ヒヤリハットを防ぐためには、常に気を引き締め「慣れ」による油断をしないことが大切です。

事例4.4号警備(身辺警備)

現金や貴重品を守る3号警備と異なり、4号警備は「人を守る」ことが最大の使命となります。

4号警備における代表的な事例は次のとおりです。

- ▼4号警備でよくあるヒヤリハット事例

- ・人混みでの見失い:警護対象者がイベント会場で群衆に囲まれ、一時的に視認を失い危険を感じた

- ・不審者への初動遅れ:急な接触や不審行動に即応できず、対象者に接近を許しそうになった

- ・車両への乗降時のリスク:乗車時に周囲確認が不十分で、不審者に接触されかけた

4号警備では「人を守る」ことが目的のため、人混み・不審者・乗降時といった「人に近いリスク」に直結したヒヤリハットが多くなります。

ヒヤリハットから学ぶ警備員の安全対策

ヒヤリハット事例をただ共有するだけでは、事故防止にはつながりません。大切なのは、そこで得られた「気付き」をチーム全体の安全行動へと落とし込むことです。

本章では、ヒヤリハットを再発防止に活かすための具体的な安全対策を紹介します。

それぞれ、詳しくてみていきましょう。

対策1.KY活動(危険予知活動)で事前に防ぐ

警備現場でのKY活動(危険予知活動)は、作業開始前にチーム全員で「どのような危険が潜んでいるか」を話し合う安全管理の基本です。

例えば「段差でつまづきそうだった」「車両の死角に気付いた」といった小さな気付きこそ、大きな事故を防ぐヒントになります。

効果的なKY活動を行うには、厚生労働省が推奨する「KYT基礎4R(ラウンド)法」が有効です。

- 【KYT基礎4R法の流れ】

- 1.危険の洗い出し ー 現場に潜むリスクを徹底的に見つける

- 2.重要度の分析 ー 特に注意すべき危険を優先順位づけする

- 3.対策の具体化 ー 実行可能な安全対策を決める

- 4.行動への定着 ー 決めた対策を習慣として根づかせる

このサイクルを継続することで、チーム全体の安全意識が格段に向上します。

現場ですぐに活用できる具体的なKY活動の事例については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

対策2.朝礼・情報共有でヒヤリハットを現場全体に活かす

日々の朝礼は、単なる連絡事項の共有にとどまらず、安全意識をチーム全体に根付かせる重要な時間です。

「路面が濡れていて転倒しそうになった」「車両が急発進した」といったヒヤリハット事例を簡潔に報告するだけで、同じリスクをチームが意識しやすくなります。特に、工事や施設警備など現場ごとに異なる危険がある警備現場では朝礼での共有が効果的です。

絵や図を使って危険箇所を示すなど、「視覚化された情報」は注意喚起や理解促進に有効です。

このように、朝礼でヒヤリハットにふれる機会を設けることにより、安全行動を日常業務へつなげやすくなります。

対策3.チェックリストで不安全行動を防ぐ

チェックリストは、警備業務における不安全行動を確実に防ぐための大切なツールです。

航空業界では離陸前の安全点検にチェックリストが欠かせないように、警備現場でも「装備品の点検」「巡回ルートの安全確認」などを漏れなくチェックする仕組みとして威力を発揮します。これにより、毎日の業務で「うっかりミス」や「見落とし」を防ぎ、一貫した安全レベルを維持できます。

警備員にとって重要なチェックポイントは次のとおりです。

- ⬜︎ 無線機やライトの電池残量は十分か

- ⬜︎ 巡回ルートの危険箇所に変化はないか

- ⬜︎ 緊急連絡先と手順は把握しているか

- ⬜︎ 熱中症対策(休憩・水分補給)が準備できているか

チェックリストによる記録は現場での振り返りや安全教育の貴重な材料となり、継続的な安全性向上(PDCA)にも直結します。

不安全行動の詳細やチェックリストについては下記の記事で詳しく紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

対策4.監視カメラで安全を確保し業務を効率化する

監視カメラは防犯用途にとどまらず、警備現場の安全性と業務効率の両立に貢献する重要なツールです。

例えば、クラウドカメラを活用すれば、遠隔から現場映像を確認できるため巡回の回数を減らしつつ安全管理を高度化できます。また、検知機能や自動アラートと組み合わせれば、異常検知を自動化し迅速な対応が可能です。

これにより、ヒヤリハットの未然防止やスタッフの負担軽減が見込まれ、効果的な警備体制が構築できます。ヒヤリとした体験を「気付き」で終わらせず確実に対策へ結びつけるには、現場を常に記録・監視できる仕組みが必要です。

例えば、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、電源工事不要でわずか3ステップで設置が可能です。また、初期費用0円・月額9,800円(税別)から利用でき、1週間の無料レンタルも実施しています。安全管理と業務効率化を同時に進めたい方は、下記から資料をダウンロードしてご覧ください。

参考:警備員が守るべき基本ルール

警備員としてヒヤリハットを防ぎ安全性を高めるためには、次のような基本ルールの徹底が欠かせません。

- ▼法律で定められた義務

- ・制服の様式(色・形・標章)は、都道府県公安委員会への「服装届」の提出が必要

- ・公安委員会の許可を得た装備のみ使用できる

- ・護身用具についても同様の届出が義務づけられており、所持制限が課される場合がある

- ▼意識向上とミス防止のための「指差し呼称」

- ・確認対象を指さしながら「~ヨシ」と声に出してチェックする行為は、ヒューマンエラー防止に非常に高い効果あり

- ・実験では、「指差し確認」ありの場合、誤作業率が約1/6 に低下したことも報告されている

- ・また、視覚・言語・動作を同時に行うため、集中力・注意力も向上する

- ▼してはいけない行動(NG行動)

- ・勤務中のスマートフォン使用・無断での持ち場離脱・居眠り・不適切なコミュニケーション・無断撮影など

- ・警備員には職務質問や取り調べなどの権限はなく、行き過ぎた行動は法令違反になるおそれがある

ヒヤリハットを減らすために必要なのは、基本を確実に守ることです。確かな行動が、仲間と現場の安全確保につながります。

警備員のヒヤリハット事例を共有して事故防止へ

警備の現場では、施設警備・交通誘導・貴重品運搬・身辺警護といった業務ごとに特有のリスクが存在し、多くのヒヤリハットが起きています。こうしたインシデントを放置すると、やがて重大事故につながるおそれが高まります。

日々の業務で起きたヒヤリハットを記録・分析し、チーム全体の安全意識を高めていくことが、最終的に大きな事故を防ぐ一番の近道です。現場の安全文化を根付かせ、安心して働ける環境づくりを進めていきましょう。

株式会社MIYOSHIでは、初期費用0円・月額9,800円(税別)〜利用でき、1週間の無料レンタルも可能な下記の監視カメラのレンタルを実施しています。

「自社の現場に合うか知りたい」「導入について相談したい」などのご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。