多くの業者や作業員が出入りする工事現場での盗難は、誰がどこまで責任を負うかの判断が難しく、対応に苦慮するケースが少なくありません。適切な盗難対策をしていないと、保険が適用されず補償が受けられないことがあるため、事前の対策は不可欠です。

本記事では、工事現場で想定される盗難ケースをもとに、責任の所在や有効な盗難対策について解説します。

なお、株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam(ジーカム)」は、周りの光を感知し自動で赤外線照射に切り替わるため、夜間の監視にも適しています。

まずは使用感を試してみたい方のために、1週間の無料レンタルも実施している「G-cam」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ、お気軽に資料をダウンロードしてください。

\ 初期費用・往復送料0円、月額9,800円からレンタル可能!/

目次

工事現場で発生した盗難で考えられる責任問題

工事現場での盗難は、工期の遅延に影響するだけでなく多岐にわたる悪影響とトラブルを引き起こします。

この章では、3つのパターンの盗難と責任問題のケースを想定し、考えられる責任の所在を確認していきます。

工事現場における盗難が、状況によりさまざまな責任問題に発展するリスクがあることを把握しておきましょう。

ケース1.資材盗難による工期遅延と損害賠償責任

1つ目は、夜間の工事現場で大量の鉄筋が盗難されたケースを想定して考えてみます。鉄筋の盗難によりコンクリート打設作業が遅延した場合、発注者から損害賠償を請求されるおそれがあります。

盗難防止のための適切な措置を講じるのは、現場責任者の義務です。その義務を怠り、遅延の原因が現場責任者の過失によるものと判断されれば、損害賠償責任を負わなくてはなりません。

ケース2.内部関係者による工具盗難と法的責任

続いて、工事現場の下請け業者や従業員など、関係者による工具盗難が発覚したケースを想定してみましょう。

工具の盗難は、窃盗罪や業務上横領罪にあたる行為です。雇用主である会社が、従業員の監督を適切に実施していなかった場合、使用者責任を問われ、損害賠償責任を負うことも考えられます。

さらに、関係者の逮捕により企業の信用は低下、取引先との契約打ち切りにまで発展しかねません。

ケース3.重機盗難による事業中断と企業の補償責任

3つ目は、工事現場で重機が盗難され、工事が中断したケースを想定してみましょう。

施工業者は、重機などが対象になっている動産保険の適用を検討する必要があります。しかし、盗難防止対策が不十分なことから保険が適用されないと、自社で損害を負担せざるをえません。保険適用には一定の条件があるため、補償を受けるには施錠や防犯カメラの設置など適切な盗難防止対策が不可欠です。

防犯カメラの設置は、盗難対策だけでなく保険適用をスムーズに進めるうえでも効果的です。例えば、株式会社MIYOSHIのカンタン監視カメラ「G-cam」は、夜間や人通りの少ない現場でも、最大50mの赤外線照射で鮮明な映像を記録します。

映像を記録することで、盗難の証拠として活用できるだけでなく、不審者の特定や事故の状況把握にも役立ちます。さらに、録画データを保険会社に提出することで、保険金請求の手続きを円滑に進めることが可能です。

スマートフォンでの遠隔監視も可能なレンタル監視カメラ「G-cam(ジーカム)」の詳細は、下記のバナーをクリックし、資料をダウンロードしてご覧ください。

\IP66相当の防塵防水機能で全天候に対応! /

工事現場で盗難が発生した場合の対応手順

工事現場で盗難が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。対応を誤ると被害が拡大することもあるため、万が一に備えて下記3つの手順を押さえておきましょう。

事前に手順を把握しておくことで、冷静に対処しやすくなります。

手順1.警察への通報と捜査協力

盗難が発生した場合、速やかに警察へ通報し、現場の状況を保全したうえで警察の捜査に協力する必要があります。

| ・110番通報:現場の場所、被害状況、盗難されたものなどの報告 ・現場保全:関係者以外の立ち入りを制限 ・捜査協力:証拠品の提出や事情聴取への対応 |

|---|

盗難発生時は、迅速に警察へ通報し捜査に協力することが早期解決への第一歩です。とはいえ、決め手となる証拠映像がなく、泣き寝入りせざるをえないケースもあります。

そこでおすすめなのが、24時間不審者の侵入を監視し記録する監視カメラの導入です。例えば、高解像度のカメラであれば、不審者の顔や服装、盗難の手口を詳細に記録できます。

また、赤外線機能付きなら夜間でも鮮明な映像が残せるため、暗い現場での盗難対策にも効果的です。さらに、光学ズームや広範囲をカバーできるカメラがあれば、遠くの人物や車両の特徴までとらえられ、証拠の精度が向上します。

\光学ズーム4倍で離れた対象も大きく見える! /

手順2.社内での報告と記録

社内への報告を怠ると、情報共有が遅れ対応が後手に回るおそれがあります。盗難の原因や責任の所在を特定し、その後の対策につなげるためにも、下記のような詳細な記録が必要です。

| 報告先 | 上司・担当部署・経営層 |

|---|---|

| 報告内容 | 盗難日時・場所・被害状況・対応の内容や状況 |

| 記録内容 | 写真・図面・関係者の証言・警察への届け出記録 |

とはいえ、盗難が発生したことで気が動転したり、関係者それぞれの主観や時間の経過により記憶が曖昧になったりすることも考えられます。犯行の詳細が不明瞭な場合や、目撃者によって証言が食い違うケースでも、監視カメラの映像が役立ちます。映像を分析することで、客観的な事実の記録や証言の裏付け、矛盾点の発見につながるからです。

また、フェンスを乗り越える様子が記録されていればフェンスの高さを高くするなど、自社の対策が脆弱な部分も明確になり、対策の改善につながります。

例えば、上下左右に自由に動くレンズを備えたカメラであれば、死角を最小限に抑え広範囲での監視も可能です。また、不審者がフェンスを乗り越える様子を記録できれば、防犯対策の改善にもつながります。

盗難対策としてだけでなく、再発防止や管理体制の強化にも活用できるカメラを選ぶことで、より効果的なセキュリティ対策が可能です。

\ レンズ横回転最大350°縦回転最大90°で真下・真後ろまで監視! /

手順3.盗難保険の申請手続き

盗難によって損害が発生した場合、加入している盗難保険の内容に基づき、損害額の一部または全額が補償される可能性があります。盗難保険は、盗難によって生じた損害を補償する保険であり、盗難による損害を抑えるのに有効な備えです。保険金請求の際には、次のような手続きを行います。

| 保険会社への連絡 | 電話・メール・Webサイト |

|---|---|

| 申請書類の提出 | 事故報告書・損害賠償請求書 |

| 添付書類の準備 | 警察への届け出証明・損害額を証明する書類(見積書、領収書など) |

ただし、すべてのケースで補償が受けられるとは限らないため、補償条件を事前に確認しておく必要があります。

保険の申請をする場合、盗難の発生日時、場所、具体的な被害状況などを明確に示す証拠があれば、保険会社による被害認定もスムーズです。盗難されたものの種類、数量、状態などが映像で確認できれば、正確な損害額の算定と適正な保険金受け取りにつながります。

そこで重要なのが、「客観的な証拠をいかに確実に残せるかどうか」という点です。株式会社MIYOSHIの監視カメラ「G-cam(ジーカム)」は、暗くなると自動で赤外線に切り替える機能を搭載しており、盗難が多くなりがちな夜間でもクリアな映像で監視が可能です。

実際に、G-camの赤外線機能によって犯行の決定的証拠となる映像を記録し、犯人の逮捕につながった事例もあります。夜間に盗難に使用された車種まで明確に把握できたことが、確たる証拠となりました。

工事現場における盗難の現状と対策の重要性

近年、建設業界では人手不足や資材価格の高騰が深刻化しており、盗難リスクはますます高まっています。この章では、工事現場における盗難の現状と、なぜ今、盗難対策が重要なのかを詳しく解説していきます。

現状とその背景を把握し、現状に合う効果的な盗難対策を講じましょう。

盗難の現状と傾向

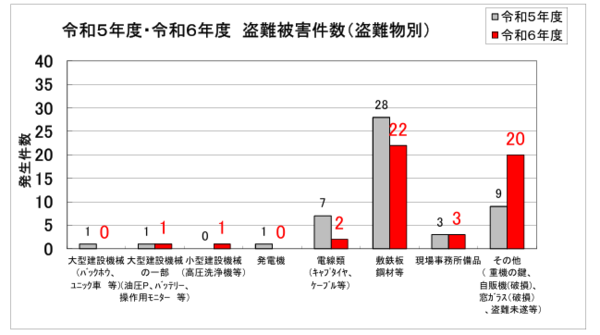

出典:令和6年度 関東地方整備局管内の直轄工事等における盗難被害状況|国土交通省

令和6年度の関東地方整備局管内(港湾空港部除く)の直轄工事現場では、49件の盗難事故が発生しました。(令和7年1月31日時点)そのうちの半数近くが、敷鉄板や鋼材などの資材が盗難に遭っています。

近年、資材の価格が高騰しており、盗難された資材を転売することで高額な利益を得られます。解体業者やリサイクル業者が多いこともあり、資材は盗難の対象になりがちです。

工事現場は広範囲に及ぶため、管理が難しいことや高価な重機が多数存在することなども、狙われる理由の一つです。インターネットオークションや海外への転売、SNSでの個人売買など、盗難品の転売ルートが多様化し、犯行が容易になっているのも大きな問題となっています。

盗難対策が今必要な理由

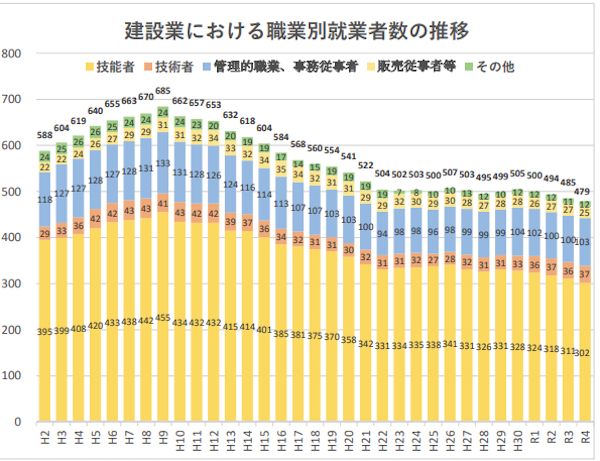

建設業界の人手不足が深刻化し、工事現場の管理体制が脆弱になっていることも、盗難増加の一因です。下のグラフが示すとおり、平成9年から建設業における就業者数は減少し続けています。

人手不足により工事現場では十分な管理体制を維持できず、盗難犯にとって好都合な状況です。盗難対策は建設業界全体で、早急に取り組むべき課題といえます。

なお、当サイトでは「現場の困りごとチェックリスト」を配布しています。現場で漠然と感じている「困った」を具体的に見える化し、工事現場の盗難対策など、課題解決への第一歩を踏み出すためのツールです。

下記から無料でダウンロードいただけますので、現場に必要な対策のヒントを見つけてみてください。

\改善への一歩を踏み出すヒントに! /

工事現場での盗難による間接的な影響

工事現場での盗難は、損害金など直接的なもの以外にも間接的に影響が及ぶものもあります。

思わぬ形で盗難の影響が広がるおそれがあることを、把握しておきましょう。

影響1.近隣住民からの信用低下

工事現場で盗難事件が起こると、近隣住民は工事現場の安全管理体制に不安を感じます。

「自宅周辺の治安が悪化するのではないか」といった不安から、「夜間の工事を中止してほしい」「警備体制を強化してほしい」などの要望が相次ぐケースも考えられるでしょう。その結果、スケジュールの変更を余儀なくされるなど、工事に支障が出るおそれも考えられます。

地域住民との良好な関係を築き工事を円滑に進めるためにも、盗難対策は不可欠です。

影響2.従業員のモチベーション低下

工事現場での盗難が、従業員のモチベーションにまで影響することもあります。

例えば、工具の盗難が多発すると、従業員の間で「また盗まれるかもしれない」「会社は何も対策をしてくれない」などの不安や不満が募ります。安心して働けないという不信感は、労働意欲の低下や集中力の欠如を招き、工具の誤使用、転落事故の増加などにつながりかねません。

盗難対策を徹底し安心して働ける環境を整備することが、従業員のモチベーション維持と安全確保のためにも重要です。

工事現場の3つの盗難対策

最後に、工事現場における主な盗難対策を3つ紹介します。物理的・管理上・保険によるものなど、多角的な対策を行うことがポイントです。

| ・監視カメラで24時間不審者の侵入を監視 ・センサーライトで周囲を照らし、盗難を抑止 ・GPS装置を設置し、盗難品の移動や保管エリアを特定 | |

| 管理上の対策 | ・ICカード認証、指紋認証、顔認証などで入退室の管理の徹底 ・使用者や保管場所など工具・資材の管理を徹底 ・盗難防止に関する実例を交えた研修など、従業員の意識向上への取り組み |

| 保険の面での対策 | ・盗難による損害を補償する建設工事保険の検討 ・重機や資材などの動産を対象にした損害を補償する動産保険の検討 |

複数の方法を組み合わせることで、効果的な防犯体制になり、より強固な抑止力を期待できます。

工事現場での盗難の責任の所在には、監視カメラを活用しよう!

工事現場での盗難は、誰がどこまで責任を負うかを巡り、対応が難しい問題です。監視カメラを導入することで、盗難が発生した際の証拠を残し、誰がどのような責任を負うべきかを明確にできます。

株式会社MIYOSHIでは、高画質による証拠の保存や遠隔監視など工事現場の盗難対策に役立つ機能を搭載した「G-cam」のレンタルサービスを提供しています。

初期費用0円、レンタル料金のみで月額9,800円から手軽に盗難対策を始められるため、限られた予算の工事現場や一時的な作業現場にも最適です。

これまでの導入現場累計27,000現場以上の提供実績がある「G-cam」は、1週間の無料レンタルを実施しており、お試し後そのままレンタルすることも可能です。

届いてからわずか3ステップで監視が始められる「G-cam」の詳細は、下記のバナーをクリックし、資料をダウンロードしてご覧ください。

\ わずか3ステップで簡単に設置できる!/