2025年問題とは、日本において団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が2025年に75歳以上の後期高齢者となり、社会保障や労働市場に大きな影響を及ぼすと予測される問題のことです。

2025年問題は建設業も例外ではなく、人手不足の加速や築き上げられた技術が途絶えるなどのリスクが考えられます。また、人手不足による作業員の負担増加や企業の倒産などのリスクも引き起こしかねません。

本記事では、2025年問題が建設業へ及ぼす影響や、業界が取り組むべき対策などを解説します。

当サイトでは、現場の人手不足や管理業務の負担を感じている方に向けて「現場の困りごとチェックリスト」をご用意しています。

今抱えている課題を整理することで、解決へのヒントを得る第一歩となります。ぜひ下記からダウンロードのうえご活用ください。

\ 今すぐ無料でダウンロード!/

すぐに対策を知りたい方は、下記からジャンプできます。

>>>「建設業が2025年問題解決のために取り組むべき3つの対策」を今すぐ見てみる<<<

目次

建設業の2025年問題とは、団塊の世代の高齢化による人材不足

建設業の2025年問題とは、主に日本の超高齢社会に関連する社会問題のことです。1947年から1949年に生まれた団塊の世代が高齢者となり、退職者が大量に出ることが予想されていることが背景にあります。

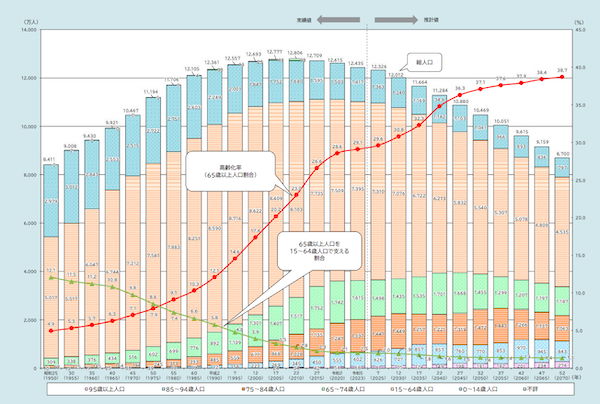

2025年に75歳以上の後期高齢者が増加することにともない、建設業界でも人手不足が深刻化することが予測されています。内閣府による「令和6年度高齢社会白書」では、令和5年10月1日時点の高齢化率は29.1%でした。

昭和25年の日本の高齢化率は、総人口の5%未満でしたが、昭和45年には7%を超え、平成6年には14%を超えました。その後も上昇を続け、現在の29.1%に至ります。(赤線が高齢化率)

建設業界に目を向けてみましょう。建設業界では、熟練した職人の引退が進むため「技術者や技能労働者の不足」が懸念されています。建設業界は長年にわたり人材不足に悩まされており、今後も続く予想です。

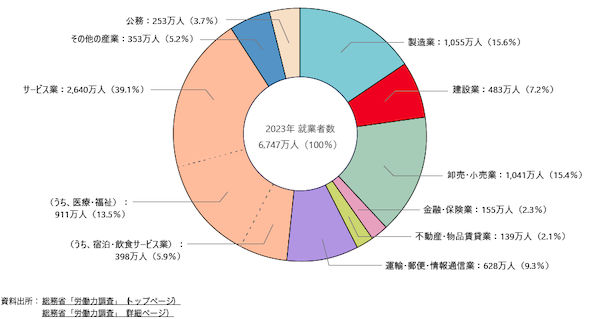

一般社団法人日本建設業連合会の「建設業デジタルハンドブック」によると、2023年の建設業就業者数は約483万人で、産業全体に占める割合は7.2%です。

出典:建設業デジタルハンドブック「産業別就業者数」|一般社団法人日本建設業連合会

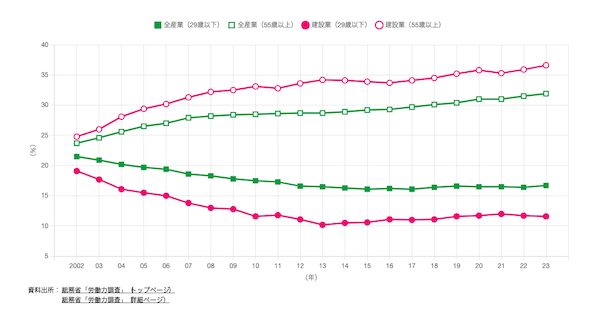

建設業就業者の高齢化の進行をみると、55歳以上が約36%、29歳以下は約12%にとどまっています。

出典:建設業デジタルハンドブック「建設業就業者の高齢化の進行」|一般社団法人日本建設業連合会

建設業における働き方改革は、すぐにでも取り組まなければならない問題です。どのように対策していけばいいかは、下記の記事で詳しく紹介しています。ぜひ、併せてご覧ください。

2025年問題が建設業に及ぼす主な4つの影響

2025年問題が、建設業に及ぼす主な4つの影響は次のとおりです。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

影響1.業界全体の高齢化が進行する

2025年には、「団塊の世代」と呼ばれる多くの熟練した職人が退職することが予想され、建設業界全体では、約90万人の労働力が不足するとされています。

さらに若手の育成が追いつかないため、技術継承が難しくなり、業界全体の高齢化が一層進むという影響を及ぼすことが考えられます。

影響2.人材不足が加速する

建設業界は、3K(キツい・汚い・危険)のイメージや労働環境の問題などから就職率が低下しているのが現状です。

また、建設業界では現場作業に直接従事する労働者に対して派遣が禁止されています(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4号第1項)。

これにより、企業は繁忙期の一時的な労働力確保や経験者の即時補充など、柔軟な人材調達が難しいのが現状です。

この措置は、建設現場の安全管理や作業員の安定した雇用を確保するために設けられたものです。一方で、自社雇用に頼らざるを得ないため、慢性的な人手不足や技能継承の遅れを招く要因にもなっています。

影響3.作業員の負担が増加する

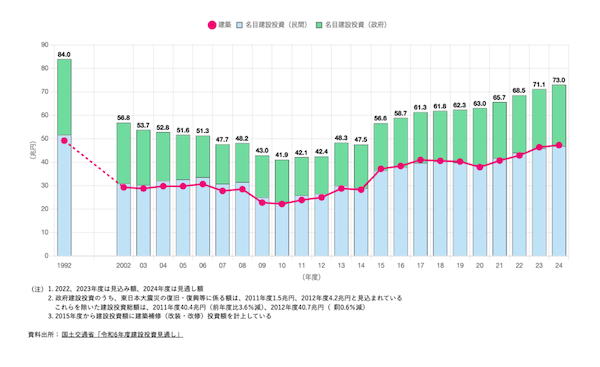

建設業界では人手不足が深刻化しているにもかかわらず、仕事そのものは増加傾向にあります。

例えば、老朽化したインフラの改修や都市開発プロジェクトなどで、2024年度の建設投資額は前年度比2.7%増の73兆200億円に達する見通しです。

出典:1. 建設投資の動向 | 建設市場の現状 | 日本建設業連合会

さらに業務をアナログで管理している企業も多く、紙ベースの書類作業や手作業によるデータ入力、情報の二重管理などが従業員の負担増の要因となっています。

影響4.企業倒産リスクが増加する

作業員の高齢化による退職や若手人材不足が深刻化することにより、企業倒産リスクも上昇します。

例えば、岩手県では2024年1〜8月に倒産した企業50社のうち、18社が建設業でした。また、2025年問題解決のために、働き方改革や最低賃金の引き上げに取り組まなければならないことはわかっていても、中小企業ほどその余裕はありません。

どのように建設業の2025年問題への対策をしていけばいいのかについては、次章で紹介しますのでご覧ください。

建設業が2025年問題解決のために取り組むべき3つの対策

建設業が2025年問題解決のために取り組むべき対策は、次のとおりです。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

対策1.若手人材の確保と育成

建設業が2025年問題を解決するためには、若手人材の確保と育成が欠かせません。具体的な方法として、次のようなことが挙げられます。

| 労働環境の改善 |

|

|---|---|

| 若手の教育・研修制度の整備 |

|

| 業界の魅力を伝えるための広報活動 |

|

これらの取り組みを通じて、建設業界の人材確保と育成が可能になります。

対策2.高齢者の継続雇用と技術継承

高齢者の継続雇用は、経験豊富な技術者が退職することによる技術の喪失を防ぐためにも欠かせません。2025年4月から施行される高年齢者雇用安定法の改正により、企業は従業員が希望すれば65歳までの雇用を確保する必要があります。

ただし、単純に高齢者の雇用を継続するだけでは技術の継承はできないため、次のような取り組みを実施しましょう。

| メンター制度の導入 | 高齢者が若手社員に対して直接指導することで、実践的な技術を伝えられるようになる |

|---|---|

| eラーニングや動画マニュアルの活用 | 技術やノウハウをデジタル化し、いつでも学べる環境を整えることで、若手社員が技術を習得しやすくする |

制度や最新技術を効率よく活用すると、企業は高齢者の知識や技術の損失を軽減しつつ、若手社員への技術継承を促進することが可能になります。

対策3.作業現場のDX推進

建設業の2025年問題を解決するために、作業現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)は重要な対策の一つです。

DXとは、デジタル技術を活用してビジネスや社会の仕組みを変革し、価値を創出することです。作業現場のDX推進には、主に次のような目的があります。

| 業務効率化 | デジタル技術を活用することで、作業の無駄を省き、効率的な業務運営を実現する |

|---|---|

| 安全性の向上 | IoTデバイスやセンサーを用いて、作業環境の安全性をリアルタイムで監視し、事故を未然に防げるようになる |

| 人手不足の解消 | 自動化やロボティクス技術を導入することで、労働力の不足を補い作業の負担を軽減する |

作業現場のDX推進については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ、併せてご覧ください。

建設業の2025年問題解決のためには、ITツールの活用も有用です。例えば、インターネットにつながる監視カメラを活用することで、現場に移動しなくても状況把握や問題発生時の即時対応などが可能になります。

このような現場の安全確認を得意としているのが、株式会社MIYOSHIが提供するカンタン監視カメラ「G-cam」です。

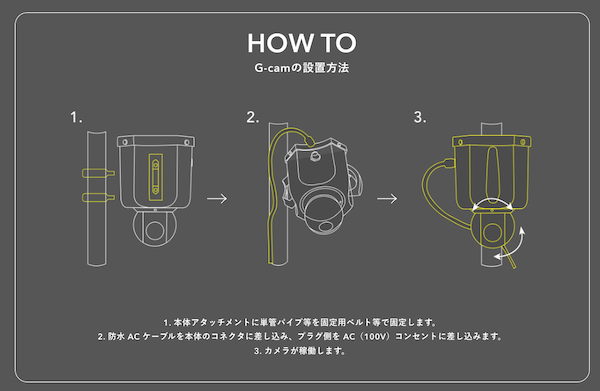

モバイルSIMを内蔵し、インターネットに接続するための設定がすでにされているG-camは、届いたその日に設置・監視が可能です。設置も、わずか3ステップで簡単にできます。

▲3ステップで設置・今すぐ監視開始

その他の「G-cam」の主な特徴は、下記のとおりです。

| 【G-camの主な特徴・機能】 | |

|---|---|

| カンタン設置 | モバイルSIMと設定済みルーターを内蔵しており、届いたその日に設置・監視が可能 |

| 防塵・防水性能 | IP66相当の防塵防水機能を備え、過酷な環境でも安心して使用可能 |

| 広範囲監視 | レンズの横回転最大350°・縦回転最大90°で、真下・真後ろまで監視 |

| 夜間監視対応 | 最大50mの赤外線照射で、暗闇でもクリアな映像で監視が可能 |

| 光学ズーム | 焦点距離約2.8〜12mmの光学4倍ズームで、離れた対象も鮮明に撮影可能 |

「G-camが現場に適しているのかわからない」という方のために、1週間の無料レンタルも提供しています。じっくり使用感を確かめてからレンタル契約ができるため、まず、試してみるのがおすすめです。

G-camが少しでも気になる方は、ぜひ下記より資料をダウンロードしてみてください。

2025年問題だけではない!建設業に迫る2024年・2035年・2040年問題

建設業には、2025年問題の他にも対処していかなければならない問題があります。ここでは大きく下記の問題を紹介します。

2024年問題

建設業における2024年問題とは、2024年4月1日に施行された「働き方改革関連法」による労働時間の上限規制の適用拡大により、建設業へのさまざまな影響が懸念される問題です。

主な問題として、次のようなことが挙げられます。

- 時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働が制限される

- 人手不足が深刻化し、工期の長期化・コスト増が発生する

- 休日増加により、スケジュール管理が困難になる

建設業の2024年問題については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

2035年問題・2040年問題

建設業を始めとしたさまざまな業界で、2035年・2040年問題も危惧しなければならない事象として注目されています。

2025年問題は「即時的な労働力不足の懸念」を示しているのに対して、2035年問題と2040年問題は「その後の影響を考慮した長期的な課題」です。

2035年問題・2040年問題の主な内容は、次のとおりです。

| 建設業の2035年問題 |

|

|---|---|

| 建設業の2040年問題 |

|

2025年問題に対応しないままでいると影響が深刻化し、2035年・2040年頃には建設業の持続性にまで影響を及ぼします。そのため、早めの対策が必要です。本記事で紹介した対策を、できるところから取り入れてみてください。

「G-cam04」を活用し、建設業の業務効率化に取り組んでいる企業の事例|株式会社キタムラ建設様

最後に、2025年問題の解消にも役立つ株式会社MIYOSHIの「G-cam04」を活用して、現場での業務効率化に取り組んでいる株式会社キタムラ建設様の事例を紹介します。

キタムラ建設様は、1929年創業の総合建設業・一級建築士事務所であり、不動産の取得から設計・施工・メンテナンスまでを手がけるトータルソリューションカンパニーです。

安全確認や従業員の業務効率化、防犯の観点から「G-cam04」を導入しました。キタムラ建設様がG-camを導入した目的や背景、導入したことによる効果は次のとおりです。

| 目的 |

|

|---|---|

| 背景 |

|

| 効果 |

|

キタムラ建設様では、G-cam04の導入により限られた人員でも効率的な現場管理が可能となり、業務の効率化を実現。G-cam04の導入が、2025年問題の労働力不足への対策としても大きな効果を発揮しているといえます。

キタムラ建設様の取り組みは、下記の記事で詳しく紹介しています。ぜひ、併せてご覧ください。

建設業の2025年問題を理解し問題解決に取り組もう

「団塊の世代」の従業員が多く退職し若手の定着も難しいことから、人材不足が深刻化するのが建設業の2025年問題です。

2025年問題に対応しないままでいると、人手不足はますます深刻化し、企業の倒産リスクや建設業全体の存続も危うくなるおそれがあり、早急な対策が必要です。

建設業の2025年問題解決には、ITツールの活用も一つの手段です。例えば、インターネットに接続できる監視カメラを活用すると、現場にいなくても状況がリアルタイムで把握でき、現場を確認するための人材の削減につながります。

株式会社MIYOSHIがレンタルを実施しているカンタン監視カメラ「G-cam」は、レンズ横回転最大350°・縦回転最大90°で真下・真後ろまで監視できます。少ないカメラ台数で広範囲を監視するので、コストを抑えた運用が可能です。

また最大50mの赤外線照射で、暗闇でもクリアな映像で監視でき、夜を通しての作業や資材置き場の監視などにも利用できます。

G-camは初期費用0円、1ヵ月9,800円(税抜)〜利用可能です。また、1週間の無料レンタルも実施していますので、使用感を確かめてから本格的にご利用いただけます。

過酷な工事現場の環境でも高い防水・防塵機能で安心の「G-cam」については、下記のボタンより資料をダウンロードしてみてください。